Die Entdeckung der Handschrift

Die Erhaltung des Liederbuches verdanken wir, so widersprechend es klingen mag, dem Umstand, daß es vor 350 Jahren der Vernichtung preisgegeben wurde. Sein Besitzer gab es als wertlos fort, und so geriet es in die Hände eines Rostocker Buchbindermeisters, der zwar auch nicht den Inhalt des Büchleins zu würdigen wußte, aber wohl das damals noch teure Papier.

(Claussen 1919, S. III)

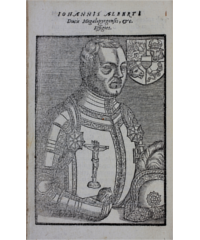

Entdeckt worden ist dieses Zeugnis niederdeutscher Musikkultur von dem Bibliothekar der Rostocker Universitätsbibliothek, Dr. Bruno Claussen, der im Jahr 1914 ein einzelnes Blatt der Handschrift aus dem Einband eines Buches herausragen sah, das zur Bibliothek des Herzogs Johann Albrecht von Mecklenburg gehörte und 1568 neu eingebunden worden war.

Angeregt durch diesen sensationellen Fund, ließ Claussen auch noch andere Bände dieses Bestandes untersuchen.

Claussen konnte auf diese Weise 44 Blätter des Liederbuchs zusammentragen, die in der von ihm rekonstruierten Lagenordnung zu einem Halblederbändchen mit dem Rückentitel "Niederd. Liederbuch 1478" neu vereinigt wurden.

Sie liegen heute mit der Signatur "Mss. philol. 100/2" in der Universitätsbibliothek Rostock.

Claussen selbst gibt nur ungenau an, aus welchen Bänden er die Blätter des "Rostocker Liederbuchs" herauslösen konnte. Eine Recherche in der Universitätsbibliothek Rostock aber ergab, dass es sich allesamt um Bücher handelt, die der unbekannte Meister B. S. eingebunden hatte:

- Aristoteles: Opera omnia (Venedig 1560–1562); Rostock, UB: Cc-3220(1)

- Borluyt, Willem: Excellente figuren ghesneden vuyten vppersten Poëte Ouidius vuyt vyfthien boucken der veranderinghe[n] met huerlier bedietsele (Lyon 1557); Rostock, UB: Df-3003 (vgl. den handschriftlichen Eintrag Claussens auf dem vorderen Spiegel: "Hier wurden herausgelöst einige Teile des niederd. Rostocker Liederbuchs. Rostock 1914. Cl.")

- Maraffi, Damiano: Figvre Del Nvovo Testamento. Illustrate da versi vulgari Italiani (Lyon, 1554); Rostock, UB: Df-3001 (vgl. auch hier den handschriftlichen Eintrag Claussens auf dem vorderen Spiegel: "Aus Vorder- und Rückendeckel wurden Fragmente des Rostocker Liederbuches herausgelöst. Juli 1914. Cl.").

Alle Bände sind durch Supralibros als Eigentum des Herzogs gekennzeichnet, mittels ihrer kann auch das Jahr bestimmt werden, in dem sie eingebunden wurden:

- Cc-3220(1): I*A*H*z*M [Iohann Albrecht Herzog zu Mecklenburg] // 1*5*6*8

- Df-3003: I*A // H*z*M [Iohann Albrecht Herzog zu Mecklenburg] // 1568

- Df-3001: I*A // H*z*M [Iohann Albrecht Herzog zu Mecklenburg] // 1568

Zum Meister B. S. vgl. Floerke 1937, S. 271–272 (mit Hinweis auf Claussens Fund). Floerke bestreitet zu Recht die Bestimmtheit, mit der Claussen den Meister B. S. nach Rostock lokalisierte, indem sie darauf hinweist, dass Johann Albrecht in vielen Städten seines Landes Bücher einbinden ließ (vgl. ebd., S. 272).

Für Informationen über die Bände und den Meister B. S. bedanken wir uns ganz herzlich bei Heike Tröger von den Sondersammlungen der UB Rostock.

Textauszug aus:Holznagel / Bieberstedt / Kühne / Möller 2010, S. 48.