"Lustlich hat god ghetzyret"

Textinformationen

Nummer im RLB: 5

Blattnummer: 5r–6v

Texttyp: Register V – Historisch-politisches Lied (1.2)

Inhalt: Historisch-politisches Lied, das sich auf die Ereignisse um Herzog Otto den Jüngeren von Braunschweig-Lüneburg bezieht (siehe Nr. 3). In Nr. 5 berichtet und bewertet ein Ich-Sprecher die Ereignisse wiederum als Parteigänger Ottos, im Gegensatz zu den vorhergehenden Liedern wird dieser Sprecher aber als Sänger, Tradant und vermutlich auch als Autor des Liedes eingeführt. RLB 5 beleuchtet den gesamten Konflikt im Rückblick, zunächst wird der Aufstand der Bundesherren skizziert, dann werden zwei miteinander zusammenhängende Ereignisse dieses Konfliktes genauer beleuchtet, zum Schluss des Liedes werden die Adeligen des Landes aufgefordert, den von Otto wieder hergestellten Frieden zu halten. Die rhetorischen Strategien des Textes ähneln erneut denen der Texte RLB 3 und 4. Neu ist die Strategie der Gegenüberstellung zweier historischer Ereignisse (die Erstürmung von Wittingen und die Zerstörung der Wolfsburg), die pars pro toto den Verlauf der militärischen Auseinandersetzungen verdeutlichen und aus der Sicht des Ich-Sprechers die Hybris der Herren von Bartensleben und die Überlegenheit des jungen Herzogs zum Ausdruck bringen.

Weitere Hinweise zu den hier referenzierten Ereignissen sowie Quellenverweise finden Sie hier.

Textabdruck

Ranke/Müller-Blattau (1927) – S. 221 [29]–224 [32]

[. . . . . . . . . . . .]

et luneborgenſi [. . . . . .]

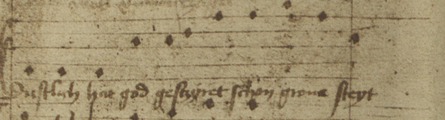

Luſtlich hat god ghetzyret,

ſchon grone ſteyt der wold,

de blomen wol formyret

myt varwen mannichüold,

de vogelyn ore wiſe

ſynget vns gar wunnichlik:

dar vor ik loue vnde priße

hertich otten van Brunßwigk.

He holt ſyne ſtraten reyne,

de vorſte wol getan,

des vrowet ſijck in dat gemeyne

de koplude vnde de vorman.

borger vnd buer

den werd ſyn macht bekand,

dede vnder ſynem beſchur

vrigvelich vard dorch ſyn land

Ok had he en gud geüerde,

en louet jung vnd ald,

to vote vnde ok to perde

is he gar wol geſtalt.

vil guder nüwer mere

men van em ſynget vnde ſegget:

vrowe dick forſte der ere,

de dy wert angelegget.

Dar bij ſcolt du id behalden,

dat duncket mi wol gud.

god mote dyner walden,

edele forſte, wes wol gemuod.

du werde junge perſone,

grod ſteyt an dyner h[and],

du drechſt der eren ene krone

to luneburg ouer dyn land.

Nu wil ik [vrol . . .]n ſyngen,

der warheyd w[i]l ik ghen

van vngelogen dyngen,

dat kortlich is geſchen,

al van den bundes heren,

de hebben ſijck verplicht.

ze mogen wol weder keren,

ſe konnen gheſcaffen nicht.

Den vorſten wolden ſe vordriuen

dorch hat vnd ok mit nyt.

he wel wol vor [e]n bliuen,

ſyn land dat is ſo wijt.

vele dorper dat ſe branden,

dar an ſo kerden ſe vlijt,

de vorſte ſijck wedder wande,

dar gunget quid vmme quijd.

In wytingh dat ſe drungen,

de doer slogen ſe en twey.

wo lude dat ſe ſungen,

Mekelnborgh dat was or ſchreyg.

ſe nemen ketel vnd gropen,

hoyken vnde rocke dar to.

sinte peters ſchüne ſtund open,

des weren de wende vro.

Se ſchickeden eren fromen

do ſe des hadden macht.

wat dar na wolde komen,

dat was [en] vnbedacht:

de lowe qwam her gebruſen

vor de wulfeſborgh mit gewald,

he d [.] austet en de huſe,

dat was alſo geſtald.

Da [.] ſach me in deme lande

ſcaden de was grod,

van rouen vnd ok van brande

de armen lude in nod.

gy geſtrengen van bartenſleue

weſet dar vp vordacht:

he en wel juw nicht vele wedder geuen,

dede gik in ſcaden hefft gebracht.

Merket myne rede,

gi erbaren jungen man:

holdet mit den heren vrede,

alſe juwe vader hefft gedan,

vnde weſet vriſches modes,

ik ſpreke alze ik juw gan:

bruket juwes erffgudes,

ſo moge gi mit eren beſtan.

Hinrick Sticker ſynget to eren

dat beſte dat he kan,

hertich otten deme edelen heren

ſynen truwen guden man.

der en ſcaltu nicht vorgetten

de bi dy ſtan in nod,

de dar by dijck vp ſetten

er liff vnde ok ere ghod.

Dyn herte in doghet bereyde,

dar an ſcaltu nicht ſparen,

bidde gode vmme ſin geleide,

de wil dick wol bewaren.

[. . . . .] ſtede [.]n dynen dancken

marien de kuſchen maget,

ſe wil van dir nicht wancken,

edele forſte, wes vnvortzaget.

Luſtlich hat god geſtzyret,

ſchon grone ſteyt der wald,

de blomen wol formyret myt varwen mannichuald.

De vogelyn ore wiſe ſynget vns gar wunnichligk:

Dar vor ik loue vnd prize hertich otten van Brünßwigk.

Alius verſus He holt ſyne ſtraten reyne etc. ut supra.

Claussen (1919) – S. XVI; 9–14

Luſtlich hat god ghetzyret

Schon grone ſteyt der wold,

De blomen wol formyret

Myt varwen mannichvold.

De vogelyn ere wiſe

Synget vns gar wunnichlik,

Dar vor ik love vnde priße

Hertich otten van Brunsſwigk.

He holt ſyne ſtraten reyne

De vorſte wolgetan,

Des vrowet ſijck in dat gemeyne

De koplude vnde de vorman,

Borger vnde bur

Den werd ſyn macht bekand,

De de vnder ſynen beſchur,

Vrigvelich varen dorch ſyn land.

Ok had he en gud gewerde,

En lovet iung vnde ald,

To vote vnde ok to perde

Js he gar wol geſtalt.

Vil guder nüwer mere

Men van em ſynget vnde ſegget.

Vrowe dick, forſte, der ere,

De dij wert angelegget.

Dar bij ſcolt du id behalden,

Dat duncket mi wol gud,

God mote dij id walden,

Edele forſte, wes wol gemud.

Du werte yunge perſone,

Grod ſteyt in dyner hand,

Du drechſt der eren ene krone

To Luneborg over dyn land

Nu wil ik vrolik ſynghen,

Der warheyd wil ik ghen

Van vngelogen dyngen,

Dat kortlich is geſchen,

Al van den bundes heren,

De hebben ſijck verplicht,

Ze mogen wol weder keren,

Se konnen gheſcaffen nicht.

Den vorſten wolden ſe vordriven

Dorch hat vnd ok mit nyt,

He wel wol vor en bliven.

Syn land dat is ſo wijt.

Vele dorper dar se branden,

Dar an ſo kerden ſe vlijt.

De vorſte ſijck wedder ſe wande,

Dar gunget quid vmme quijd.

Jn Wytingh dar ſe drungen,

De dör ſlogen ſe entwey,

Wo lude dar ſe ſungen:

Mekelnborgh dat was er ſchreyg.

Se nemen ketel vnde gropen,

Hoycken vnde rocke dar to,

Sante peters ſchüne ſtund open,

Des weren de wende vro.

Se ſchickeden eren fromen,

Do ſe des hedden macht.

Wat dar na wolde komen,

Dat was [ene] unbedacht.

De lowe quam her gebruſen

Vor de wulfesborgh mit gewald,

He d[or]auſtet en de huſe.

Dat was alſo geſtalt.

Dat ſach me in deme lande,

De ſcaden de was grod,

Van rowen vnde ok van brande

De armen lude in nod.

Gy geſtrengen van Bartensleve

Weſet dar up vordacht,

He en wel Juw nicht vele wedder gewen

Dede gik in ſcaden hefft gebracht.

Merket myne rede,

Gi erbaren iungen man,

Holdet mit den heren vrede

Alse iuwe vader hefft gedan,

Unde weſet vriſches modes,

Ik ſpreke alze ik iuw gan,

Bruket iuwes erffgudes,

So moge gi mit eren beſtan.

Hinrick Sticker ſynget to eren

Dat beſte dat he kan

Hertich otten deme edelen heren

Synen truwen guden man.

Der en ſcaltu nicht vorgeten,

De bi dy ſtan in nod,

De dar by dijck up ſetten

Er liff vnde ok er ghod.

Dyn herte in doghet bereyde,

Dar an ſcaltu nicht ſparen,

Bidde gode umme ſin geleide

De werd dick wol bewaren.

[Vorgitt nicht in] dynen dancken

Marien de kuſche maget,

Se wil van dir nicht wancken

Des, forſte, wes unvortzaget.

Luſtlich hat God getzyret

ſchon grone ſteyt der wold,

De blomen wol formyret myt varwen mannigvold

De vogelyn ere wiſe ſynghet uns gar wunnichligh

Dar vor ik lowe und priſe Hertich Otten von Brunsſwigk.

Sprachstand

H/N

Der Sprachstand von Nr. 5 ist mittelniederdeutsch. Unter den Kennformen ragen besonders jene mit westniederdeutsch-ostfälischer Merkmalsausprägung hervor. Daneben belegt eine zweite Gruppe von Kennformen die hochdeutsche Prägung des Sprachstandes.

Westniederdeutsch-Ostfälisch

Ostf. und westf. sind die generell verwendeten Formen mit o-Graphie für gedehntes offenes o, wie loue, louet 'lobe, lobt' (V. 7, 18), vrowet, vrowe 'freut, freue' (V. 11, 23), ouer 'über' (V. 32), vngelogen 'ungelogen' (V. 35), gropen 'Topf' (V. 53), open 'offen' (V. 55), fromen 'Nutzen, Vorteil' (V. 57), komen 'kommen' (V. 59) sowie gode 'Gott' (V. 91), darüber hinaus die Variante wel 'will' (V. 43, 71) anstelle von wil für die 1., 3. Sg. Präs. Ind. von wellen 'wollen' sowie das Personalpronomen der 3. Pl. Dat. en 'ihnen' (V. 63). Der verbale Einheitsplural im Präsens Indikativ mit der Endung -et, hier vertreten durch die Form synget 'singen' (V. 6), ist allgemein westnd.

Charakteristisch für das Ostf. sind die Personalpronomen der 3. Sg. und Pl. ore 'ihre' (V. 5), or 'ihr' (V. 52) mit anlautendem runden Vokal, die Akkusativ-Varianten dick/dijck (V. 23, 87, 92) und gik 'euch' (V. 72) für den Einheitskasus der Personalpronomen der 2. Sg. und Pl. im Dat. und Akk. sowie die Schreibung der Doppelkonsonanz zur Markierung der Vokalkürze in wedder 'wieder' (V. 47, 71) und vorgetten 'vergessen' (V. 85). Während vor -er auch das Nordnd. Doppelkonsonant realisierte, ist diese Schreibung vor -en, wie hier bei vorgetten, beschränkt geblieben auf das Ostf.

Weitere mittelniederdeutsche Kennformen

Eine Reihe von Kennformen, die in Lied Nr. 5 nachgewiesen werden können, hatten überregionale Geltung: Neben dem westnd. kommt mit der Variante hebben 'haben' (V. 38) auch der ostnd. Einheitsplural mit der Endung -en im Präsens Indikativ vor. Die pronominalen Varianten vns 'uns' (V. 6) und juw 'euch' (V. 71, 78), die auf Dativbasis ausgeprägt sind, galten im nordnd., südmärk. und westf. Gebiet.

Auf das Elbostf. können die Formen mit unverdumpftem a vor der Konsonantenverbindung ld, lt hindeuten, wie hier in ald 'alt' (V. 18), behalden 'behalten' (V. 25), walden 'walten' (V. 27) sowie in den Lesarten von 5b wald 'Wald' (V. 2) und mannichuald 'mannigfaltig' (V. 4). Die Formen ze 'sie' (V. 39) und alze 'wie' (V. 78) sowie die Lesart prize 'preise' (Nr. 5b, V. 7) mit z-Graphie sollen vor allem im mnd. Westen vorgekommen sein. Im Gegensatz dazu ist die Variante schüne 'Scheune' (V. 55) eine Kennform der mnd. Mundarten östlich der Weser. Die einzige charakteristische nordnd. Variante liegt mit wo 'wie' (V. 51) vor.

Varianz

Varianz besteht in Hinblick auf die bereits ausgeführte Ausprägung des verbalen Einheitsplurals sowie auch in Bezug auf die folgenden Variablen: Neben den ostf. Personalpronomen der 3. Sg. und Pl. repräsentieren en 'ihn' (V. 18), em 'ihm' (V. 22), eren 'ihren' (Pl.) (V. 57) sowie auch er 'ihr' (Pl.) und ere 'ihre' (Pl.) (V. 88) vergleichsweise zahlreich die überregional gebräuchlichen Formen mit ungerundetem Vokal im Anlaut (Peters 4.5.1.13.). Die Formen edele/edelen 'edler/edlen' (V. 28, 83, 96), weder 'wieder' (V. 39) und ketel 'Kessel' (V. 53) dokumentieren deutlich die inkonsequente Realisierung der Konsonanten nach vorangehendem gekürzten Vokal. Die im größeren Teil des mnd. Gebietes durchgeführte Verdumpfung von a > o vor ld, lt belegen holt 'hält' (V. 9) und holdet 'haltet' (V. 75) sowie die Reimpartner wold 'Wald' (V. 2), mannichuold 'mannigfaltig' (V. 4). Letztere wurden in der Fassung b mit -ald realisiert (vgl. oben).

Im Gegensatz zu Nr. 3 und Nr. 4 ist die Realisierung von 'Fürst' in Nr. 5 nicht variant. Konsequent erscheint die mnd. Variante forste bzw. vorste (V. 10, 23, 28, 41, 47, 96).

Hochdeutsch

Hd. sind die Varianten hat, had 'hat' (V. 1, 17) anstelle von mnd. hefft, der Artikel der (V. 2) mit Liquid, das französische Lehnwort formyret 'formiert' (V. 3), dessen langes i in der Nebensilbe im Mnd. zu langem e gesenkt wurde, die Verkleinerungsform vogelyn 'Vöglein' (V. 5) mit hd. Diminutivsuffix, das Adjektiv nüwer 'neuer' (V. 21) anstelle von mnd. niger sowie das Pronomen der 2. Sg. Dat. dir (V. 95) mit Liquid am Ende. Darüber hinaus ist eine starke Tendenz zur Kasustrennung bei den Personalpronomen der 1. und 2. Sg. zu beobachten: Die der Form nach ostf. Variante dick/dijck (V. 23, 87, 92) steht zweimal in Akkusativ- und nur einmal (V. 87) in Dativposition. Dagegen werden die Dativ-Varianten mi 'mir' (V. 26), dy 'dir' (V. 24, 86) und dir (V. 95) ausschließlich in der Funktion des Dativs verwendet. Überdies könnte die Variante gemu(o)d 'gemut' (V. 28) mit diakritischem o, das den mhd. Diphthong uo anzeigt, hd. beeinflusst sein.

Bemerkenswert ist die Verteilung der hd. Varianten: Sie kommen vor allem in der ersten Strophe vor, deren Topos des Natureingangs zudem an Traditionen der hd. höfischen Literatur anschließt (vgl. Meid, Volker: Sachwörterbuch zur deutschen Literatur, Stuttgart 1999, S. 319 f.). Der Endreim ghetzyret – formyret (V. 1, 3) funktioniert überdies nur im Hd. Im Nd. würde der Lautstand von tzîren und formêren allenfalls einen unreinen Reim ermöglichen.

Liste der Kennformen

| V. 1 | hat | 'hat' | Hochdeutsch |

| V. 2 | der | 'der' | Hochdeutsch |

| 5b, V. 2 | wald | 'Wald' | Elbostfälisch, Geldrisch-Kleverländisch, Südwestfälisch (Peters 1.1.2.) |

| V. 3 | wol | 'wohl' | Nordniederdeutsch, Ostfälisch (Peters 4.6.4.4.) |

| V. 3 | formyret | 'formiert' | Hochdeutsch |

| 5b, V. 4 | mannichuald | 'mannigfaltig' | Elbostfälisch, Geldrisch-Kleverländisch, Südwestfälisch (Peters 1.1.2.) |

| V. 5 | vogelyn | 'Vöglein' | Mittelhochdeutsch |

| V. 5 | ore | 'ihre' | Ostfälisch (Peters 4.5.1.13.) |

| V. 6 | synget | 'singen' | Westniederdeutsch (Peters 2.1.1.) |

| V. 6 | vns | 'uns' | Nordniederdeutsch, Südmärkisch, Westfälisch (Peters 2.4) |

| V. 7 | loue | 'lobe' | Ostfälisch, Westfälisch (Peters 1.2.2.) |

| 5b, V. 7 | prize | 'preise' | Frühmittelniederdeutsch, Westen (Peters 1.4.6.) |

| V. 10 | wol | 'wohl' | Nordniederdeutsch, Ostfälisch (Peters 4.6.4.4.) |

| V. 11 | vrowet | 'freut' | Ostfälisch, Westfälisch (Peters 1.2.2.) |

| V. 17 | had | 'hat' | Hochdeutsch |

| V. 18 | ald | 'alt' | Elbostfälisch, Geldrisch-Kleverländisch, Südwestfälisch (Peters 1.1.2.) |

| V. 18 | louet | 'lobt' | Ostfälisch, Westfälisch (Peters 1.2.2.) |

| V. 21 | nüwer | 'neuer' | Hochdeutsch, Westen (Lasch § 187) |

| V. 23 | vrowe | 'freue' | Ostfälisch, Westfälisch (Peters 1.2.2.) |

| V. 23 | dick | 'dich' | Ostfälisch (Peters 2.4.) |

| V. 24 | dy | 'dir' | Nordniederdeutsch, Südmärkisch, Westfälisch (Peters 2.4) |

| V. 25 | behalden | 'behalten' | Elbostfälisch, Geldrisch-Kleverländisch, Südwestfälisch (Peters 1.1.2.) |

| V. 26 | mi | 'mir' | Nordniederdeutsch, Südmärkisch, Westfälisch (Peters 2.4) |

| V. 27 | walden | 'walten' | Elbostfälisch, Geldrisch-Kleverländisch, Südwestfälisch (Peters 1.1.2.) |

| V. 28 | wol | 'wohl' | Nordniederdeutsch, Ostfälisch (Peters 4.6.4.4.) |

| V. 28 | gemu(o)d | 'gemut' | Hochdeutsch |

| V. 32 | ouer | 'über' | Ostfälisch, Westfälisch (Peters 1.2.2.) |

| V. 35 | vngelogen | 'ungelogen' | Ostfälisch, Westfälisch (Peters 1.2.2.) |

| V. 38 | hebben | 'haben' | Ostniederdeutsch (Peters 2.1.1.) |

| V. 39 | ze | 'sie' | Frühmittelniederdeutsch, Westen (Peters 1.4.6.) |

| V. 39 | wol | 'wohl' | Nordniederdeutsch, Ostfälisch (Peters 4.6.4.4.) |

| V. 43 | wel | 'will' | Ostfälisch, Westfälisch (Peters 2.1.10.1.) |

| V. 43 | wol | 'wohl' | Nordniederdeutsch, Ostfälisch (Peters 4.6.4.4.) |

| V. 47 | wedder | 'wieder' | Nordniederdeutsch, Ostfälisch (Peters 1.2.3.) |

| V. 51 | wo | 'wie' | Nordniederdeutsch (Peters 4.6.1.3.) |

| V. 52 | or | 'ihr' | Ostfälisch (Peters 4.5.1.13.) |

| V. 53 | gropen | 'Topf' | Nordniederdeutsch, Ostfälisch (Peters 4.2.4.3.) |

| V. 55 | schüne | 'Scheune' | Mittelniederdeutsch östlich der Weser (Peters 4.2.5.1.) |

| V. 55 | open | 'offen' | Ostfälisch, Westfälisch (Peters 1.2.2.) |

| V. 57 | fromen | 'Frommen' (Nutzen, Vorteil) | Ostfälisch, Westfälisch (Peters 1.2.2.) |

| V. 59 | komen | 'kommen' | Ostfälisch, Westfälisch (Peters 1.2.2.) |

| V. 63 | en | 'ihnen' | Ostfälisch, Westfälisch (Peters 4.5.1.14.) |

| V. 71 | juw | 'euch' | Nordniederdeutsch, Südmärkisch, Westfälisch (Peters 2.4) |

| V. 71 | wedder | 'wieder' | Nordniederdeutsch, Ostfälisch (Peters 1.2.3.) |

| V. 71 | wel | 'will' | Ostfälisch, Westfälisch (Peters 2.1.10.1.) |

| V. 72 | gik | 'euch' | Ostfälisch (Peters 4.5.1.7.) |

| V. 78 | juw | 'euch' | Nordniederdeutsch, Südmärkisch, Westfälisch (Peters 2.4) |

| V. 78 | alze | 'als' | Frühmittelniederdeutsch, Westen (Peters 1.4.6.) |

| V. 85 | vorgetten | 'vergessen' | Ostfälisch (Peters 1.2.3.) |

| V. 87 | dijck | 'dich' | Ostfälisch (Peters 2.4.) |

| V. 91 | gode | 'Gott' | Ostfälisch, Westfälisch (Peters 1.2.2.) |

| V. 92 | dick | 'dich' | Ostfälisch (Peters 2.4.) |

| V. 92 | wol | 'wohl' | Nordniederdeutsch, Ostfälisch (Peters 4.6.4.4.) |

| V. 95 | dir | 'dir' | Hochdeutsch |

Einspielungen

RLB 5: Lustlich hat god ghetzyret

RLB-Ensemble: Das Rostocker Liederbuch

RLB 5: Lustlich hat god ghetzyret

Ensemble fuer fruehe Musik Augsburg: Melancolia

RLB 5: Lustlich hat god ghetzyret

Vinkoop: Musik im Fahrwasser der Hanse

Parallelüberlieferung

Keine Parallelüberlieferung bekannt.

Literatur

Beckers, Hartmut: Mittelniederdeutsche Literatur. Versuch einer Bestandsaufnahme (III). In: Niederdeutsches Wort. 19. 1979. S. 1–28, hier S. 25.

B[olte], J[ohannes]: Rezension zu: Rostocker Niederdeutsches Liederbuch vom Jahre 1478, hsg. von Bruno Claussen, mit einer Auswahl der Melodien bearbeitet von Albert Thierfelder. Rostock, C. Hinstorff 1919. In: Zeitschrift des Vereins für Volkskunde. 30–32. 1920–1922. S. 28.

Classen, Albrecht: Deutsche Liederbücher des 15. und 16. Jahrhunderts. Münster [u.a.] 2001 (= Volksliedstudien. 1). S. 269–271.

Claussen, Bruno: Über den Fund eines niederdeutschen Liederbuchs aus dem Ende des 15. Jahrh. in Rostock. In: Korrespondenzblatt des Vereins für niederdeutsche Sprachforschung. 35. 1915. 2/3. S. 18–24, hier: S. 20, 22.

Claussen, Bruno (Hrsg.): Rostocker niederdeutsches Liederbuch vom Jahre 1478. Herausgegeben von Bruno Claussen mit einer Auswahl der Melodien bearbeitet von Albert Thierfelder. Buchschmuck von Thuro Balzer. Rostock 1919. S. VII, XVI, 9–14, 76 A. 5.

Daebeler, Hans Jürgen: Musiker und Musikpflege in Rostock von der Stadtgründung bis 1700. Dissertation der Hohen Philosophischen Fakultät der Universität Rostock. Rostock 1966. S. 181–182.

Glagla, Helmut (Hrsg.): Das plattdeutsche Liederbuch. 123 niederdeutsche Volkslieder von der Frührenaissance bis ins 20. Jahrhundert. 2., verbesserte Auflage. München / Zürich 1982 (= Artemis Bücher zur Musik). S. 37–39, 267.

Heydeck, Kurt: Die mittelalterlichen Handschriften der Universitätsbibliothek Rostock. Beschrieben von Kurt Heydeck. Wiesbaden 2001 (= Kataloge der Universitätsbibliothek Rostock. Erster Band: Die mittelalterlichen Handschriften). S. 130, 444.

Holtorf, Arne: 'Rostocker Liederbuch'. In: Ruh, Kurt / Wachinger, Burghart (Hrsg.): Die deutsche Literatur des Mittelalters. Verfasserlexikon. Begründet von Wolfgang Stammler, fortgeführt von Karl Langosch. Unter Mitarbeit zahlreicher Fachgelehrter herausgegeben von Kurt Ruh zusammen mit Gundolf Keil, Werner Schröder, Burghart Wachinger, Franz Josef Worstbrock. 2., völlig neu bearb. Aufl. Berlin / New York 1978–2008. Bd. 8. Sp. 253–257, hier: Sp. 254–255.

Holtorf, Arne: Sticker, Hinrick. In: Ruh, Kurt / Wachinger, Burghart (Hrsg.): Die deutsche Literatur des Mittelalters. Verfasserlexikon. Begründet von Wolfgang Stammler, fortgeführt von Karl Langosch. Unter Mitarbeit zahlreicher Fachgelehrter herausgegeben von Kurt Ruh zusammen mit Gundolf Keil, Werner Schröder, Burghart Wachinger, Franz Josef Worstbrock. 2., völlig neu bearb. Aufl. Berlin / New York 1978–2008. Bd. 9. Sp. 333–334, hier: Sp. 333–334.

Holznagel, Franz-Josef / Möller, Hartmut: Ein Fall von Interregionalität. Oswalds von Wolkenstein "Wach auf, mein hort" (Kl 101) in Südtirol und in Norddeutschland. In: Tervooren, Helmut / Haustein, Jens (Hrsg.): Regionale Literaturgeschichtsschreibung. Aufgaben, Analysen und Perspektiven. Berlin 2003. S. 102–133, hier: S. 106 A. 12.

Holznagel, Franz-Josef: Das 'Rostocker Liederbuch' und seine neue kritische Edition. Unter Mitarbeit von Andreas Bieberstedt, Udo Kühne und Hartmut Möller. In: Niederdeutsches Jahrbuch. 133. 2010. S. 45–86, hier: S. 45 A. 1, 51 A. 22, 54, 57 A. 43, 60–61.

Holznagel, Franz-Josef: Rostocker Liederbuch. In: Kühlmann, Wilhelm (Hrsg.): Killy Literaturlexikon. Autoren und Werke des deutschsprachigen Kulturraumes. 2., vollst. überarb. Aufl. Berlin / Boston 2008–2102. Band 10. 2011. S. 35–36, hier: S. 35–36.

Lietz, Hanno (Hrsg.): Bruno Claussen an der Universitätsbibliothek Rostock. 1912–1949. Rostock 1995 (= Veröffentlichungen der Universitätsbibliothek Rostock. 121). S. 57.

März, Christoph: Deutsche Liederbücher im Spiegel ihrer musikalischen Notation. Zur Disposition von Text- und Melodieaufzeichnung. In: Heller, Karl / Möller, Hartmut / Waczkat, Andreas (Hrsg.): Musik in Mecklenburg. Beiträge eines Kolloquiums zur mecklenburgischen Musikgeschichte veranstaltet vom Institut für Musikwissenschaft der Universität Rostock, 24.–27. September 1997. Mit einer Zeittafel und einer Auswahlbibliographie zur mecklenburgischen Musikgeschichte. Hildesheim / Zürich / New York 2000. S. 129–148, hier: S. 132–134, 138–139, 142, 146, 148.

Möller, Hartmut: Das Rostocker Liederbuch. Aktuelle Perspektiven der Forschung. In: Ochs, Ekkehard (Hrsg.): Studien zur lokalen und territorialen Musikgeschichte Mecklenburgs und Pommerns. Im Auftrag des Landesmusikrates Mecklenburg-Vorpommern e.V. herausgegeben von Ekkehard Ochs. II. Greifswald 2002. Bd. 2. S. 107–111, hier: S. 108–110.

Müller-Blattau, Joseph M.: Das deutsche Volkslied. Berlin-Schöneberg 1932 (= Max Hesses Handbücher. 34). S. 29–30.

Ranke, Friedrich / Müller-Blattau, Joseph M. (Hrsg.): Das Rostocker Liederbuch nach den Fragmenten der Handschrift neu herausgegeben von Friedrich Ranke und J. M. Müller-Blattau. Halle (Saale) 1927 (= Schriften der Königsberger Gelehrten Gesellschaft. Geisteswissenschaftliche Klasse. 4. Jahr. Heft 5), S. 195–200, 203, 205, 221–224, 280, 292.

Rieschel, Hanspeter: Die alten niederdeutschen Lieder des Rostocker Liederbuches. In: Deutsche Musikkultur. 3. 1938/1939. S. 472–477, hier: S. 473–475.

Salmen, Walter: 'Rostocker Liederbuch'. In: Finscher, Ludwig (Hrsg.): Die Musik in Geschichte und Gegenwart. Allgemeine Enzyklopädie der Musik. Begründet von Friedrich Blume. Herausgegeben von Ludwig Finscher. 2. neubearb. Aufl. Kassel [u.a.] 1994–2008. Sachteil, Bd. 8. Sp. 564–565, hier: Sp. 564.

Salmen, Walter: Das 'Rostocker Liederbuch'. Eine Standortbestimmung. In: Heller, Karl / Möller, Hartmut / Waczkat, Andreas (Hrsg.): Musik in Mecklenburg. Beiträge eines Kolloquiums zur mecklenburgischen Musikgeschichte veranstaltet vom Institut für Musikwissenschaft der Universität Rostock, 24.–27. September 1997. Mit einer Zeittafel und einer Auswahlbibliographie zur mecklenburgischen Musikgeschichte. Hildesheim / Zürich / New York 2000. S. 109–128, hier: S. 112, 118, 120–122.

Schobess, Rainer: Das Rostocker Liederbuch – eine niederdeutsche Handschrift aus dem 15. Jahrhundert. In: Kellermann, Gesine (Hrsg.): 36. Bevensen-Tagung. 16. bis 18. September 1983 in Bad Bevensen. Bad Bevensen 1984. S. 14–25, hier: S. 19.

S[chröder], E[dward]: Rezension zu: Rostocker Niederdeutsches Liederbuch vom Jahre 1478. herausgegeben von Bruno Claussen, mit einer auswahl der melodien bearbeitet von Albert Thierfelder, buchschmuck von Thuro Balzer. Rostock, Hinstorff 1919. In: Anzeiger für deutsches Altertum und deutsche Litteratur. 40. 1921. S. 149–151, hier: S. 150.

S[eelmann], W[ilhelm]: Rezension zu: Rostocker Niederdeutsches Liederbuch v. J. 1478. Hrg. von Bruno Claussen. Mit einer Auswahl der Melodien bearb. von Alb. Thierfelder. Rostock, Hinstorffs Hofbuchdruckerei 1919. In: Korrespondenzblatt des Vereins für niederdeutsche Sprachforschung. 37. 1919/1921. S. 64.

Spiewok, Wolfgang: Das "Rostocker Liederbuch". In: Almanach für Kunst und Kultur im Ostseebezirk. 9. 1986. S. 65–70, hier: S. 68.

Spiewok, Wolfgang: Das Rostocker Liederbuch. In: Spiewok, Wolfgang / Buschinger, Danielle (Hrsg.): Mittelalter-Studien II. Göppingen 1989. S. 310–321, hier: S. 316.

Spiewok, Wolfgang: Das Rostocker Liederbuch. In: Spiewok, Wolfgang (Hrsg.): Mittelalterliche Literatur up plattdütsch. Greifswald 1998. S. 65–75, hier: S. 70–71.

Touber, Anthonius H.: Deutsche Strophenformen des Mittelalters. Stuttgart 1975 (= Repertorien zur deutschen Literaturgeschichte. 6). S. 39.

Weiteres Material

Weiteres Material zu den Historisch-politischen Liedern und ihren Quellen finden Sie hier.