Quellen zu den historisch-politischen Liedern

RLB 3–5: Ein Hegemonialkonflikt der Jahre 1464/65

Die Lieder RLB 3–5 referenzieren einen Konflikt, der sich in den Jahren 1464/65 zwischen Herzog Otto dem Jüngeren von Braunschweig-Lüneburg (1439–1471, Regierungszeit: 1464–1471) und seinen Lehnsleuten, insbesondere den Herren von Bartensleben, von der Schulenburg, von Bülow und von Gustedt abspielt.

Otto ist der zweite Sohn des Herzogs Friedrich und teilt sich nach dessen Rückzug 1457 mit seinem Bruder Bernhard die Herrschaft über Lüneburg. Bernhard stirbt 1464, so dass die alleinige Regentschaft an den jungen Herzog fällt, der zu diesem Zeitpunkt erst 25 Jahre alt ist. Sofort nach dem Regierungsantritt kommt es zu einer Auseinandersetzung zwischen dem Herzog und einer Gruppe einflussreicher Adeliger; offenbar wollen diese die mutmaßliche Schwäche des jungen Landesherrn nutzen, um ihre eigenen Rechte auszuweiten. Hinzu kommt eine Differenz im Herrschaftsstil: Während der Landadel auf Formen der höfischen Repräsentation Wert legt, werden diese von dem an kirchlichen Reformideen interessierten Otto eher zurückgedrängt. Noch 1464 kommt es zur Bildung eines Bündnisses gegen Otto, zum dem sowohl Adlige aus dem Fürstentum Lüneburg als auch aus anderen Teilen Deutschlands gehören. Als Initiatoren gelten die Herren von Bartensleben und von der Schulenburg, daneben sind die Herren von Bülow und Gustedt als Mitglieder dieser Koalition bezeugt. Nach einer Warnung, die von den Bündnispartnern ignoriert worden ist, belagert Otto mit einem Heer die Wolfsburg an der Aller, den Stammsitz derer von Bartensleben, wo sich auch einige weitere Anhänger des Bündnisses aufhalten (vgl. RLB 4). Über die Dauer und den Verlauf dieser kriegerischen Auseinandersetzung wird kaum etwas überliefert; sicher ist lediglich, dass Otto aus ihr als Gewinner hervorgeht. Außerdem verlieren die Herren von Bülow die Grafschaft Hitzacker als Strafe für ihren Verstoß gegen die Lehnspflicht. Der Sieg über die aufständischen Adligen brachte Otto die Beinamen "der Sieghafte" und "der Großmütige" ein.

Ein um 1595 datiertes Bildnis eines Herzogs Otto von Braunschweig-Lüneburg findet sich in der Royal Collection mit der Signatur RCIN 420431; eine Inschrift in Weiß identifiziert den Abgebildeten als: OTTO HERZOG ZU BRAUN[schweig] UND LUNNEBURG. Dass es sich dabei um Otto "the Magnanimous, Duke of Brunswick-Lüneburg (1439–71)" handelt, wie die Beschreibung der Royal Collection (einzusehen unter: www.royalcollection.org.uk/eGallery/object.asp) annimmt, ist möglich, angesichts der späten Datierung des Bildes und der Häufigkeit des Namens "Otto" in der Familiengeschichte aber nicht völlig gesichert. (Abbildung mit freundlicher Genehmigung des Royal Collection Trust / Her Majesty Queen Elizabeth II. 2013)

Historische Quellen

- Bünting, Heinrich: Braünschweigische vnd Lunebürgische Chronica. Teil 2, Bl. 33v.

- Bünting, Heinrich / Letzner, Johannes: Braunschweig-Lüneburgische Chronica Oder: Historische Beschreibung der Durchlauchtigsten Herzogen zu Braunschweig und Lüneburg, Wie dieselben anfängliche aus den Fürstlichen Häusern Este und Sachsen ihren Ursprung genommen, Was sie in diesen Landen für Helden-Thaten verrichtet. Tom. 2: Des Braunschweigischen und Lüneburgischen Chronici II. Tomus, in sich haltend Das Mittle Haus Braunschweig-Lüneburg. Braunschweig 1722. S. 1324 (Exemplar: Rostock, UB: Rf-2016(2)).

- Havemann, Wilhelm: Geschichte der Lande Braunschweig und Lüneburg für Schule und Haus. Lüneburg 1837. Bd. I, S. 270 (Exemplar: Rostock, UB: Rf-2048(1)).

- Steffens, Johann Heinrich: Auszug aus der Geschichte des Durchlauchtigsten Gesammt-Hauses Braunschweig-Lüneburg. Nebst den nötigsten Stammtafeln. Celle 1777. S. 393–395 (§148).

RLB 11: Braunschweiger Brüderkrieg von 1431 (oder 1432)

Der Text spielt vermutlich auf den Braunschweiger Brüderkrieg von 1431 (oder 1432) an. Büntings Chronik berichtet dazu, dass Herzog Heinrich von Braunschweig die Abwesenheit seines Bruders Wilhelm nutzte, um die Macht an sich zu reißen. Er erobert das Schloss Wolfenbüttel und vertreibt die dort lebende Gemahlin Wilhelms, Cäcilia von Brandenburg, und ihre beiden Söhne. Nach der Rückkehr Wilhelms kommt es zu militärischen Auseinandersetzungen zwischen den Brüdern, in deren Verlauf ein großer Schaden im Lande Braunschweig entsteht. Am 23.11. wird eine vertragliche Einigung der Streitparteien erzielt, bei der Heinrich das Schloss Wolfenbüttel behalten kann, dafür aber Wilhelm eine Entschädigung zahlen muss. Die fragmentarisch erhaltene Nr. 11 erzählt (vermutlich) von der Vertreibung der Herzogin, dann von der Belagerung des Schlosses Wolfenbüttel durch die Truppen Wilhelms sowie der Ankündigung eines Henne Doringh, dass Hilfe naht. Bei diesem Boten könnte es sich nach Ranke/Müller-Blattau, S. 282 [90] um ein Mitglied aus dem bekannten Braunschweiger Geschlechts der Döring handeln. Folgt man dieser ansprechenden Vermutung, hätte Heinrich die Unterstützung durch die Braunschweiger erhalten; dies passt sehr gut zu rekonstruierbaren historischen Konstellation: Herzog Heinrich ist nach den Quellen von den Braunschweigern direkt dazu aufgefordert worden, gegen seinen Bruder vorzugehen.

Historische Quellen

- [Bote, Conrad]: Cronecken der Sassen. Mainz 1492. Bl. 247r (Exemplar: Rostock, UB: Rf-8982.a1).

- Bünting, Heinrich: Braunschweigischen vnd Lüneburgische Chronika. Bd. 1, Bl. 114r–115r (Exemplar der Universitäts- und Landesbibliothek Sachsen-Anhalt).

- Havemann, Wilhelm: Geschichte der Lande Braunschweig und Lüneburg für Schule und Haus. Lüneburg 1837. Bd. I, S. 253–254 (Exemplar: Rostock, UB: Rf-2048(1)).

- Heinemann, Otto von: Geschichte von Braunschweig und Hannover. Bd. 1–3. Gotha 1882–1892 (= Allgemeine Staatengeschichte. Abt. 3. Deutsche Landesgeschichten. 3). Bd. 2, S. 197–201 (Exemplar: Rostock, UB: Km-119.a(3).b).

- Jürgens, Otto (Hrsg.): Hannoversche Chronik. Im Auftrag des Vereins für die Geschichte der Stadt. Hannover 1907 (= Veröffentlichungen zur niedersächsischen Geschichte. 6). S. 77–778.

RLB 58: Die 'Rostocker Fehde'

Die Nr. 58 des RLB bezieht sich vermutlich auf die sog. Domfehde (1479–1492), bei der es sich um einen langjährigen, gewaltsamen Konflikt zwischen den mecklenburgischen Herzögen, den Brüdern Magnus II. und Balthasar, und der Hansestadt Rostock handelt. Er entzündet sich an dem Vorhaben Magnus II., gegen den massiven Widerstand der Stadt und trotz der Warnungen durch Vertreter der Universität, die Kirche St. Jacobi zum Domkollegiatsstift zu erheben und diesem die drei anderen Rostocker Pfarrkirchen (St. Marien, St. Petri und St. Nikolai) zu inkorporieren. Hintergrund der Fehde ist weniger das Bestreben des Herzogs, die Rostocker Universität besser zu alimentieren, als vielmehr der mecklenburgische Landesausbau und die finanzielle Absicherung der für diesen Ausbau notwendigen herzoglichen Klerikerjuristen (Pluns 2007, S. 130); außerdem werden über diese neue Einrichtung (und somit auf Kosten der Rostocker Bürgerschaft) seine persönlichen Ratgeber, der Schweriner Domherr Thomas Rode und der Rostocker Archidiakon Heinrich Bentzin, mit Pfründen ausgestattet: Thomas Rode wird zum Propst des Domstifts ernannt und Heinrich Bentzin zum Dekan (Pluns 2007, S. 88). Ferner will sich Magnus über das Domstift einen stärkeren Einfluss auf die prosperierende Hansestadt Rostock sichern. Auf Antrag des Herzogs verfügt Papst Innozenz VIII. im November 1484 die Einrichtung des Domstifts, gleichwohl muss dessen Weihe gegen den Widerstand des Rostocker Rats und mittels der Androhung von militärischer Gewalt (Pluns 2007, S. 103) durchgesetzt werden. Zwei Tage nach der Stiftsweihe, am 12.1.1487, kommt es zu einem Aufstand der städtischen Bevölkerung, in dessen Verlauf Thomas Rode gewaltsam zu Tode kommt und Heinrich Bentzin für längere Zeit von den Bürgern gefangen gehalten wird (Krause 1880, S. 2; Lisch 1878, S. 188; Saß 1880, S. 45f.). In der Folge wird die Hansestadt von Johannes V. von Berkentin, dem Bischof von Ratzeburg, mit dem Kirchenbann belegt (Pluns 2007, S. 111); aus diesem Grunde siedeln die Universitätsangehörigen erst nach Wismar und dann (gegen den Willen des Herzogs) nach Lübeck um. Auch einige Ratsherren, darunter die Bürgermeister Barthold Kerkhave und Arent Hasselbeke, verlassen die Stadt, die von den herzoglichen Truppen im Sommer 1487 attackiert und anschießend belagert wird: Am 17.7.1487 werden als Zeichen für die Eröffnung der Kriegshandlungen die äußersten Zingel des Mühlentors und der Ziegelhof der Marienkirche angezündet, danach wird bei Kassebohm das Feldlager des Herzogs eingerichtet (vgl. Krause 1880, S. 4; Hergemöller 1988, S. 175). Am 23.7.1487 zerstören die Herzöge Magnus und Balthasar von Mecklenburg mit ihren Verbündeten (u.a. dem Herzog Johann IV von Sachsen-Lauenburg und dem Ruppiner Graf Johann) in Warnemünde Häuser und die Hafenanlagen (Pluns 2007, S. 113; Krause 1880, S. 4; Hergemöller 1988, S. 177; Saß 1880, S. 48), um Druck auf die Hansestadt auszuüben; gleichwohl muss die Belagerung von Rostock am 10.8.1487 wieder aufgegeben werden. Die Rostocker gehen sogar zum Gegenangriff über: Im August 1487 gelingt es ihnen, bei Pankelow, auf der Dorfstraße nach Güstrow, die herzoglichen Truppen zu schlagen (Saß 1880, S. 48f.). Im Anschluss dazu kommt es zu erneuten Verhandlungen zwischen der Hansestadt und dem Herzog, die im Dezember 1487 zu einem einjährigen Waffenstillstand führen. Im Jahre 1488 kehren die Universitätsmitglieder wieder nach Rostock zurück, der Konflikt zwischen den Bürgern der Stadt und dem Herzog ist aber nach wie vor nicht beigelegt. Hinzu kommt, dass sich in der Stadt eine Spaltung zwischen Herzogsbefürwortern und Herzogsgegnern abzeichnet, die immer wieder zu Unruhen führt. Dabei treten immer öfter Dietrich Boldewan und Heinrich Runge als Anführer der herzogskritischen Partei hervor. Wegen der andauernden Auseinandersetzungen mit dem Herzog droht der Stadt im Jahr 1490 der Ausschluss aus der Hanse. Um den finanziellen Ruin von Rostock abzuwenden, stimmt deshalb der Rat am 25.1.1491 für das Domstift; gleichwohl leistet die herzogskritische Fraktion bis Ostern gegen diesen Beschluss Widerstand: Er endet erst am 14.4.1492 mit der Hinrichtung Runges und drei weiterer Aufständischer. Damit hatte sich im innerstädtischen Machtkampf die herzogfreundliche Ratsfraktion durchgesetzt: Das Domstift bleibt erhalten, die Hansestadt bezahlt die vereinbarten Geldbußen und leistet öffentlich Buße (u.a. durch die Aufstellung eines Sühnesteins für den erschlagenen Thomas Rode).

[Eine Auflösung der Literaturangaben finden Sie im Literaturverzeichnis unter "Literatur zu den Registern spätmittelalterlicher Lyrik - Register V: informierende oder belehrende Liedtypen"]

Historische Quellen

- Chronik: Van der Rostocker Veide, Rostock um 1491, Kopie 1558. Rostock, UB: Ms. Meckl. O 55.

- Lateinische Chronik über die Rostocker Domhändel. Greifswald, Universitätsbibliothek: BW 319 4°, Bl. 1v.

- Reimchronik über die Rostocker Domhändel. Schwerin, Landeshauptarchiv: 1.12-1 Chroniken, Nr. 1, S. 218r-220v.

- Albertus Krantz: Wandalia. Exemplar: Rostock, UB: Rf-10870.

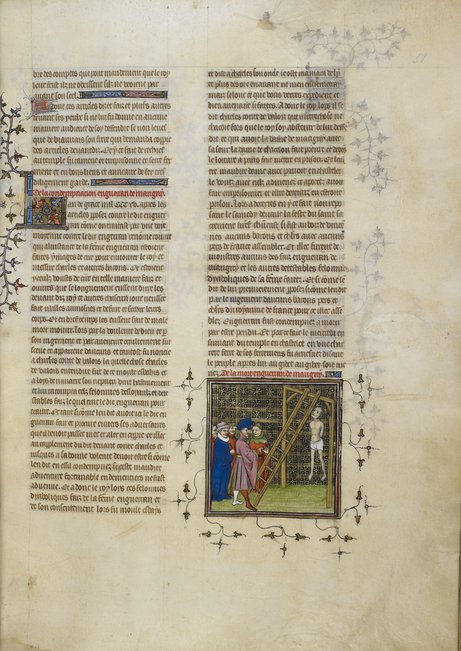

RLB 60: Prozess und Exekution Enguerrands de Marigny

Die Nr. 60 im Rostocker Liederbuch bezieht sich in verschlüsselter Form auf das bittere Ende des Enguerran de Marigny, der lange Jahre Kammerherr und Berater des französischen Königs Philippe IV. war, aber nur wenige Monate nach dem Tode seines Förderers in Ungnade fiel und am 30.03.1315 hingerichtet wurde.

Literatur zum Falle Enguerran de Marigny

- Favier, Jean: Un conseiller de Philippe le Bel. Enguerran de Marigny. Paris 1963 (= Société de l'École des Chartes. Mémoires et documents. 16).

- Favier, Jean: Un roi de marbre. Philippe le Bel, Enguerran de Marigny. Paris 2005 (= Les indispensables de l'histoire).

- Gillerman, Dorothy W.: Enguerran de Marigny and the Church of Notre-Dame at Ecouis. Art and patronage in the reign of Philip the Fair. University Park, Pa 1994.

- Merzbacher, Friedrich: Enguerrand de Marigny, Minister Philipps des Schönen von Frankreich. In: Bauer, Clemens (Hrsg.): Speculum historiale. Geschichte im Spiegel von Geschichtsschreibung und Geschichtsdeutung. Freiburg [u.a.] 1965. S. 479–485.