"Nuwe mere han ik vornomen"

Textinformationen

Nummer im RLB: 4

Blattnummer: 3v–4v

Texttyp: Register V – Historisch-politisches Lied (1.2)

Inhalt: Historisch-politisches Lied, das sich auf die Ereignisse um Herzog Otto den Jüngeren von Braunschweig-Lüneburg bezieht (siehe Nr. 3). Auch in Nr. 4 bekennt sich der Ich-Sprecher eindeutig als Parteigänger Herzog Ottos und berichtet und bewertet von dieser Warte aus die Ereignisse. Der Text arbeitet mit ähnlichen rhetorischen Strategien wie das vorhergehende Lied, zu denen die positive Bewertung Ottos, die negative Beurteilung des Herren von Bartensleben, direkte Ansprachen an Otto und die Verwendung von Tiervergleichen gehören.

Weitere Hinweise zu den hier referenzierten Ereignissen sowie Quellenverweise finden Sie hier.

Schreiberhand: 1; Hauptschreiber, Kursive

Autor: Keine Autorinformationen im Text. Auch die Nr. 4 gehört zu der Gruppe historisch-politischer Lieder, die sich mit dem Hegemonialkonflikt zwischen Herzog Otto dem Jüngeren von Braunschweig-Lüneburg und einem Adelsbündnis um die Herren von Bartensleben, von der Schulenburg, von Bülow und von Gustedt beschäftigen. Die Autorschaft von Hinrick Sticker (Nr. 5) ist auch für die Lieder Nr. 3/4 anzunehmen.

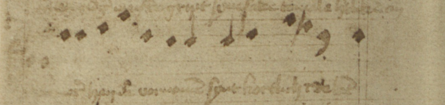

Melodieaufzeichnung: vorhanden

Notationstyp: A; schwarze Mensuralnotation

Textabdruck

Ranke/Müller-Blattau (1927) – S. 219 [27]–221 [29]

Item aliud de ſpecioſo domino

Ottone duce luneborgenſi.

Nuwe mere han ik vornomen,

ſynt kortlich in de land gekomen

van eynem jungen heren:

hertich otte is he genant,

ſyn loff dat wil ik meren.

Ouer on ſo is gemaket en bund,

dat ward deme edelen furſten kund,

dat hefft god ſo geſchicket.

de lowe ſloch ſyne poten dar an:

he hefft on up geſtricket.

De lowen de ſteket de koppe to hope –

lat ſen ouer wene de perde lopen.

nemet war gi bundes heren:

ſe willen weme ſchencken dat nige iar,

he mochtes vele leff enberen.

Der bundes heren der is vil,

ſe ſettet ſick vor en kinderen ſpil

recht na erem düncken:

ſe menden, ſe hedden en kynt beſtald,

de kunſt de is on entſuncken.

Enes donnerdages dat geſcach,

dat me den lowen braſchen ſach

vor der wulfeſborch in der veſte.

dar zach me yamer roff vnd brand

van vngeladene gheſten.

De van Bertenſleue werdet dar ane beclaget

van den ore ſcade nicht behaget,

de fynen iungen helde.

[. . . . . . . . . . . . ]

[. . . . . . . . .]

[. . . . . . . . . . . . ]

[. . . . . . . . . . . . ]

[. . . . . . . . .]

[. . . . . . . . . . . . ]

[. . .] te he ene wecket.

To Brunſwigh wonet mennich bederue man,

de willen dir alle bibeſtan

mit wor[den] vnd ok mit werken.

ſe hebbet nü wedd[er] ere gedan,

edele fuorſte, dat ſcaltu merke[n].

De vorſte holt ſyne ſtraten in vrede,

dat ruchte is gekomen in de ſtede,

des het he prijß vnd ere.

ſyn loff is breyd ouer alle de land:

vrowe dijck der leuen mere.

Gi ſtolten ridder vnde knechte,

helpet deme edelen forſten vechten,

bliuet vaſte by om beſtande

vnde weſet juwem heren truwe,

duket nicht vp drogen lande.

Edele furſte, wes dar vp vordacht,

hebbe du dynes ſpeles in acht

dach nacht, vro vnd ſpade:

ſette alle dynen troſt an god,

ſo mach dir nicht geſcaden.

Dene gode to aller tijd,

dar an ſo kere al dynen flijd,

marien der vil reynen.

god geue on duſent gude iar,

de dick mit truwen meynen.

[. . . . . . . . . . . .]

[. . . . . . . . . . . .]

[. . . . . . . . .]

[. . . . . . . . . . . .]

[. . . . . .] gelungen.

Van eynem ed〈e〉len furſten hebbe ik nige mere gehort,

dem wil na eren dorſten, god mach om helpen uort.

hertich otte en iunger man de grip〈e〉t ſyne ſake to male hertliken an.

Nuwe mere han ik vornomen, ſynt kortlich in de lant gekomen

van eynem yungen heren:

hertich otte is he genand, ſyn loff dat wil ik meren.

Claussen (1919) – S. XV; 7–9

Nuwe mere han ik vornomen,

Synt kortlich in de land gekomen

Van eynem iungen heren,

Hertich otte is he genant.

Syn loff dat will ik meren.

Over en ſo is gemaket en bund,

Dat ward deme edelen furſten kund,

Dat hefft god ſo geſchicket.

De lowe ſloch ſyne poten dar an,

He hefft on up geſtricket.

De lowen de ſteket de koppe to hope,

Lat ſen en wane de perde lopen.

Nemet war, gi bundes heren,

Se willen weme ſchenken dat nige jar

He mochtes vele leff enberen.

Der bundes heren der is vil.

Se ſettet ſick vor an ludeme ſpil

Recht na eren duncken.

Se menden, ſe hedden en kynt bestald,

De kunſt de is en entſuncken.

Enes donnerdages dat geſcach,

Dat me den lowen braſchen ſach

Vor der wulfesborch in der veste.

Dar zach me yamer roff vnd brand

Van ungeladene ghesten.

[Gy van] Bartensleve [werdet] dar ane beclaget

[Van den] er ſcade nicht behaget

De fynen iunge heren

Se laveden [eme truve dar]

[Dat rowen wil he] ene weren,

To Brunſwich wanet mennich beder man,

De willen dir alle bibeſtan

Mit worden vnd ock mit wercken.

Se hebbet nü wedder eren gedan,

Edele forſte, dat ſcaltu mercken.

De vorſte holt ſyne ſtrate in vrede,

Dat ruchte is gekamen in de ſtede,

Des het he prijß vnde ere.

Syn loff is breyd over alle de land.

Vrowe dijck der leven mere.

Gi ſtolten ridder vnde knechte,

Helpet deme edelen forſten vechten,

Blivet vaſt by em beſtande

Vnde weſet iuwem heren truwe,

Duket nicht up drogen lande.

Edele forſte wes dar up vordacht,

Hebbe du dynes ſpelen in acht

Dach, nacht, vro vnd ſpade.

Sette alle dynen troſt an god,

So mach dat nicht geſcaden.

Dene gode to aller tijd,

Dar an ſo kere al dyn flijd

Marien der vel reynen.

God geve en di hel gudes iar,

De dick mit truwen meynen.

Sprachstand

H/N

Der Sprachstand von Nr. 4 ist mittelniederdeutsch mit vorwiegend westniederdeutsch-ostfälischer Merkmalsausprägung. Einige Formen zeigen hochdeutschen Einfluss.

Westniederdeutsch-Ostfälisch

Westnd. sind die Formen des verbalen Einheitsplurals im Präsens Indikativ, die auf -et ausgehen, wie steket 'stecken' (V. 11), settet 'setzen' (V. 17), werdet 'werden' (V. 26) und hebbet 'haben' (V. 39). Auf das Westf. und Ostf. verweisen die Varianten mit o-Graphie für gedehntes offenes o, wo sich im Nordnd. im 15. Jh. a-Graphie durchsetzte. Zu nennen sind hier vornomen 'vernommen' (V. 1), gekomen 'gekommen' (V. 2), Ouer/ouer 'über' (V. 6, 12, 44), wonet 'wohnt' (V. 36) und vrowe 'freue' (V. 45). Besonders charakteristisch für das Ostf. sind ferner die Personalpronomen on 'ihn/ihnen' (V. 6, 10, 20, 59), ore 'ihren' (V. 27) und om 'ihm' (V. 48) mit anlautendem rundem Vokal sowie die Personalpronomen der 2. Sg. Akk. dijck und dick (V. 45, 60). Die Kurzvokal markierende Doppelkonsonanz in wedder 'wieder' (V. 39) kam zwar auch im Nordnd. vor, hatte aber ihren Ursprung und ihre weiteste Verbreitung im Ostf., weshalb auch diese Variante vor dem Hintergrund der bereits genannten zu den ostf. Kennformen gerechnet werden kann.

Weitere niederdeutsche Kennformen

Nur vereinzelt kommen in RLB 4 Kennformen anderer mnd. Schreibidiome vor: Besonders hinzuweisen ist auf die ostnd. Variante lopen 'laufen' (V. 12) mit dem Flexiv -en im Plural Präsens Indikativ. Die Form het 'hat' (V. 43) ist im Elbostf. und Südm. belegt. Die Form ruchte 'Gerücht' (V. 42) ist eine spezifisch nordns. Kennform. Die z-Graphie schließlich, wie hier im Anlaut von zach 'sah' (V. 24), soll vor allem im Westen des mnd. Sprachraums vorgekommen sein.

Varianz

Die westnd.-ostf. Varianten werden überwiegend sehr konsequent verwendet: Ausnahmslose Anwendung finden die Varianten mit o-Graphie für gedehntes offenes o in betonter offener Silbe. Neben den gerundeten ostf. Personalpronomen der 3. Sg. und Pl. vertritt allein die Variante erem 'ihrem' (V. 18) die überregional gültigen ungerundeten Formen. Auch der westnd. Einheitsplural der Verben im Präsens Indikativ auf -et ist insgesamt häufiger vertreten als der ostnd. auf -en. Lediglich die typisch ostf. Schreibung der Doppelkonsonanz ist mit nur einer Variante sehr schwach ausgeprägt. Dagegen belegen die Formen edelen/edele 'edlen, edle' (V. 7, 40, 47, 51) recht häufig die sonst gebräuchliche Schreibung des einfachen Konsonanten. Neben das hd. nuwe 'neue' (V. 1) schließlich tritt die mnd. Form nige 'neue' (V. 14).

Hochdeutsch

Die Personalpronomen der 2. Sg. Akk. sind zwar der Form nach mnd.-ostf. Varianten, sie werden allerdings lediglich in Akkusativstellung verwendet. An die Stelle des Dativs tritt die hd. Form dir (V. 37, 55). Diese Kasustrennung, zumal unter Verwendung hd. Varianten für den Dativ, belegt die hd. Beeinflussung des Sprachstandes von Nr. 4. Hinzu kommen die Varianten nuwe sowie das Finitum han '(ich) habe' (V. 1).

Auffallend ist darüber hinaus die variante und hd. beeinflusste Realisierung von 'Fürst'. Die mnd. Normalform mit o nach der Senkung des Kurzvokals u vor r und nachfolgendem Konsonanten (Peters 1.1.5.1.) repräsentieren vorste und forsten (V. 41, 47). Daneben stehen die wohl hd. Varianten fursten, furste (V. 7, 50) und fu(o)rste (V. 40).

Liste der Kennformen

| V. 1 | nuwe | 'neue' | Hochdeutsch, Westen (Lasch § 187) |

| V. 1 | han | 'habe' | Hochdeutsch |

| V. 1 | vornomen | 'vernommen' | Ostfälisch, Westfälisch (Peters 1.2.2.) |

| V. 2 | gekomen | 'gekomen' | Ostfälisch, Westfälisch (Peters 1.2.2.) |

| V. 6 | Ouer | 'über' | Ostfälisch, Westfälisch (Peters 1.2.2.) |

| V. 6 | on | 'ihn' | Ostfälisch (Peters 4.5.1.10.) |

| V. 7 | fursten | 'Fürsten' | Hochdeutsch |

| V. 10 | on | 'ihn' | Ostfälisch (Peters 4.5.1.10.) |

| V. 11 | steket | 'stecken' | Westniederdeutsch (Peters 2.1.1.) |

| V. 12 | ouer | 'über' | Ostfälisch, Westfälisch (Peters 1.2.2.) |

| V. 12 | lopen | 'laufen' | Ostniederdeutsch (Peters 2.1.1.) |

| V. 17 | settet | 'setzen' | Westniederdeutsch (Peters 2.1.1.) |

| V. 20 | on | 'ihnen' | Ostfälisch (Peters 4.5.1.14.) |

| V. 24 | zach | 'sah' | Frühmittelniederdeutsch, Westen (Peters 1.4.6.) |

| V. 26 | werdet | 'werden' | Westniederdeutsch (Peters 2.1.1.) |

| V. 27 | ore | 'ihren' | Ostfälisch (Peters 4.5.1.13.) |

| V. 36 | wonet | 'wohnt' | Ostfälisch, Westfälisch (Peters 1.2.2.) |

| V. 37 | dir | 'dir' | Hochdeutsch |

| V. 39 | hebbet | 'haben' | Westniederdeutsch (Peters 2.1.1.) |

| V. 39 | wedder | 'wieder' | Nordniederdeutsch, Ostfälisch (Peters 1.2.3.) |

| V. 40 | fu(o)rste | 'Fürst' | Hochdeutsch |

| V. 42 | ruchte | 'Gerücht' | Nordniedersächsisch (Peters 4.2.7.4.) |

| V. 42 | gekomen | 'gekommen' | Ostfälisch, Westfälisch (Peters 1.2.2.) |

| V. 43 | het | 'hat' | Elbostfälisch, Südmärkisch (Peters 2.1.8.1.) |

| V. 44 | ouer | 'über' | Ostfälisch, Westfälisch (Peters 1.2.2.) |

| V. 45 | vrowe | 'freue' | Ostfälisch, Westfälisch (Peters 1.2.2.) |

| V. 45 | dijck | 'dich' | Ostfälisch (Peters 2.4.) |

| V. 48 | om | 'ihm' | Ostfälisch (Peters 4.5.1.9.) |

| V. 50 | drogen | 'trockenem' | Ostfälisch, Westfälisch (Peters 1.2.2.) |

| V. 51 | furste | 'Fürst' | Hochdeutsch |

| V. 55 | dir | 'dir' | Hochdeutsch |

| V. 59 | on | 'ihnen' | Ostfälisch (Peters 4.5.1.14.) |

| V. 60 | dick | 'dich' | Ostfälisch (Peters 2.4.) |

Einspielungen

RLB 4: Nuwe mere han ik vornomen

Lilienthal: Rostocker Liederbuch

Parallelüberlieferung

Keine Parallelüberlieferung bekannt.

Literatur

Beckers, Hartmut: Mittelniederdeutsche Literatur. Versuch einer Bestandsaufnahme (III). In: Niederdeutsches Wort. 19. 1979. S. 1–28, hier S. 25.

B[olte], J[ohannes]: Rezension zu: Rostocker Niederdeutsches Liederbuch vom Jahre 1478, hsg. von Bruno Claussen, mit einer Auswahl der Melodien bearbeitet von Albert Thierfelder. Rostock, C. Hinstorff 1919. In: Zeitschrift des Vereins für Volkskunde. 30–32. 1920–1922. S. 28.

Classen, Albrecht: Deutsche Liederbücher des 15. und 16. Jahrhunderts. Münster [u.a.] 2001 (= Volksliedstudien. 1). S. 269–271.

Claussen, Bruno: Über den Fund eines niederdeutschen Liederbuchs aus dem Ende des 15. Jahrh. in Rostock. In: Korrespondenzblatt des Vereins für niederdeutsche Sprachforschung. 35. 1915. 2/3. S. 18–24, hier: S. 20, 23.

Claussen, Bruno (Hrsg.): Rostocker niederdeutsches Liederbuch vom Jahre 1478. Herausgegeben von Bruno Claussen mit einer Auswahl der Melodien bearbeitet von Albert Thierfelder. Buchschmuck von Thuro Balzer. Rostock 1919. S. VII, XV, 7–9, 76 A. 4.

Daebeler, Hans Jürgen: Musiker und Musikpflege in Rostock von der Stadtgründung bis 1700. Dissertation der Hohen Philosophischen Fakultät der Universität Rostock. Rostock 1966. S. 181–182.

Heydeck, Kurt: Die mittelalterlichen Handschriften der Universitätsbibliothek Rostock. Beschrieben von Kurt Heydeck. Wiesbaden 2001 (= Kataloge der Universitätsbibliothek Rostock. Erster Band: Die mittelalterlichen Handschriften). S. 130, 446.

Holtorf, Arne: 'Rostocker Liederbuch'. In: Ruh, Kurt / Wachinger, Burghart (Hrsg.): Die deutsche Literatur des Mittelalters. Verfasserlexikon. Begründet von Wolfgang Stammler, fortgeführt von Karl Langosch. Unter Mitarbeit zahlreicher Fachgelehrter herausgegeben von Kurt Ruh zusammen mit Gundolf Keil, Werner Schröder, Burghart Wachinger, Franz Josef Worstbrock. 2., völlig neu bearb. Aufl. Berlin / New York 1978–2008. Bd. 8. Sp. 253–257, hier: Sp. 255.

Holtorf, Arne: Sticker, Hinrick. In: Ruh, Kurt / Wachinger, Burghart (Hrsg.): Die deutsche Literatur des Mittelalters. Verfasserlexikon. Begründet von Wolfgang Stammler, fortgeführt von Karl Langosch. Unter Mitarbeit zahlreicher Fachgelehrter herausgegeben von Kurt Ruh zusammen mit Gundolf Keil, Werner Schröder, Burghart Wachinger, Franz Josef Worstbrock. 2., völlig neu bearb. Aufl. Berlin / New York 1978–2008. Bd. 9. Sp. 333–334, hier: Sp. 333–334.

Holznagel, Franz-Josef / Möller, Hartmut: Ein Fall von Interregionalität. Oswalds von Wolkenstein "Wach auf, mein hort" (Kl 101) in Südtirol und in Norddeutschland. In: Tervooren, Helmut / Haustein, Jens (Hrsg.): Regionale Literaturgeschichtsschreibung. Aufgaben, Analysen und Perspektiven. Berlin 2003. S. 102–133, hier: S. 106 A. 12.

Holznagel, Franz-Josef: Das 'Rostocker Liederbuch' und seine neue kritische Edition. Unter Mitarbeit von Andreas Bieberstedt, Udo Kühne und Hartmut Möller. In: Niederdeutsches Jahrbuch. 133. 2010. S. 45–86, hier: S. 45 A. 1, 51 A. 22, 54, 57 A. 43, 60.

Holznagel, Franz-Josef: Rostocker Liederbuch. In: Kühlmann, Wilhelm (Hrsg.): Killy Literaturlexikon. Autoren und Werke des deutschsprachigen Kulturraumes. 2., vollst. überarb. Aufl. Berlin / Boston 2008–2102. Band 10. 2011. S. 35–36, hier: S. 35–36.

Lietz, Hanno (Hrsg.): Bruno Claussen an der Universitätsbibliothek Rostock. 1912–1949. Rostock 1995 (= Veröffentlichungen der Universitätsbibliothek Rostock. 121). S. 57.

März, Christoph: Deutsche Liederbücher im Spiegel ihrer musikalischen Notation. Zur Disposition von Text- und Melodieaufzeichnung. In: Heller, Karl / Möller, Hartmut / Waczkat, Andreas (Hrsg.): Musik in Mecklenburg. Beiträge eines Kolloquiums zur mecklenburgischen Musikgeschichte veranstaltet vom Institut für Musikwissenschaft der Universität Rostock, 24.–27. September 1997. Mit einer Zeittafel und einer Auswahlbibliographie zur mecklenburgischen Musikgeschichte. Hildesheim / Zürich / New York 2000. S. 129–148, hier: S. 132–134, 142.

Müller-Blattau, Joseph M.: Das deutsche Volkslied. Berlin-Schöneberg 1932 (= Max Hesses Handbücher. 34). S. 29–30.

Ranke, Friedrich / Müller-Blattau, Joseph M. (Hrsg.): Das Rostocker Liederbuch nach den Fragmenten der Handschrift neu herausgegeben von Friedrich Ranke und J. M. Müller-Blattau. Halle (Saale) 1927 (= Schriften der Königsberger Gelehrten Gesellschaft. Geisteswissenschaftliche Klasse. 4. Jahr. Heft 5), S. 195–200, 203, 205, 219–221, 280, 292, 303.

Rieschel, Hanspeter: Die alten niederdeutschen Lieder des Rostocker Liederbuches. In: Deutsche Musikkultur. 3. 1938/1939. S. 472–477, hier: S. 473–475.

Salmen, Walter: Das gemachte "neue Lied" im Spätmittelalter. In: Brednich, Rolf Wilhelm / Röhrich, Lutz / Suppan, Wolfgang (Hrsg.): Handbuch des Volksliedes. Band II: Historisches und systematisches – interethnische Beziehungen – Musikethnologie. München 1975. S. 407–420, hier: S. 418–419.

Salmen, Walter: Studenten als Spieler und Bewahrer von Volksmusik in Deutschland. In: Mauerhofer, Alois (Hrsg.): Historische Volksmusikforschung. Tagungsbericht Limassol 1982. Graz 1985. S. 99–110, hier: S. 105.

Salmen, Walter: Das 'Rostocker Liederbuch'. Eine Standortbestimmung. In: Heller, Karl / Möller, Hartmut / Waczkat, Andreas (Hrsg.): Musik in Mecklenburg. Beiträge eines Kolloquiums zur mecklenburgischen Musikgeschichte veranstaltet vom Institut für Musikwissenschaft der Universität Rostock, 24.–27. September 1997. Mit einer Zeittafel und einer Auswahlbibliographie zur mecklenburgischen Musikgeschichte. Hildesheim / Zürich / New York 2000. S. 109–128, hier: S. 118, 120–121.

Schobess, Rainer: Das Rostocker Liederbuch – eine niederdeutsche Handschrift aus dem 15. Jahrhundert. In: Kellermann, Gesine (Hrsg.): 36. Bevensen-Tagung. 16. bis 18. September 1983 in Bad Bevensen. Bad Bevensen 1984. S. 14–25, hier: S. 18.

S[chröder], E[dward]: Rezension zu: Rostocker Niederdeutsches Liederbuch vom Jahre 1478. herausgegeben von Bruno Claussen, mit einer auswahl der melodien bearbeitet von Albert Thierfelder, buchschmuck von Thuro Balzer. Rostock, Hinstorff 1919. In: Anzeiger für deutsches Altertum und deutsche Litteratur. 40. 1921. S. 149–151, hier: S. 150.

S[eelmann], W[ilhelm]: Rezension zu: Rostocker Niederdeutsches Liederbuch v. J. 1478. Hrg. von Bruno Claussen. Mit einer Auswahl der Melodien bearb. von Alb. Thierfelder. Rostock, Hinstorffs Hofbuchdruckerei 1919. In: Korrespondenzblatt des Vereins für niederdeutsche Sprachforschung. 37. 1919/1921. S. 64.

Spiewok, Wolfgang: Das "Rostocker Liederbuch". In: Almanach für Kunst und Kultur im Ostseebezirk. 9. 1986. S. 65–70, hier: S. 68.

Spiewok, Wolfgang: Das Rostocker Liederbuch. In: Spiewok, Wolfgang / Buschinger, Danielle (Hrsg.): Mittelalter-Studien II. Göppingen 1989. S. 310–321, hier: S. 316.

Spiewok, Wolfgang: Das Rostocker Liederbuch. In: Spiewok, Wolfgang (Hrsg.): Mittelalterliche Literatur up plattdütsch. Greifswald 1998. S. 65–75, hier: S. 70–71.

Touber, Anthonius H.: Deutsche Strophenformen des Mittelalters. Stuttgart 1975 (= Repertorien zur deutschen Literaturgeschichte. 6). S. 39.

Wendler, Josef: Studien zur Melodiebildung bei Oswald von Wolkenstein. Die Formeltechnik in den einstimmigen Liedern. Diss. Saarbrücken 1961. Tutzing 1963. S. 165.

Weiteres Material

Weiteres Material zu den Historisch-politischen Liedern und ihren Quellen finden Sie hier.