"Van eynem edelen fursten"

Textinformationen

Nummer im RLB: 3

Blattnummer: 2v–3r; Melodie auf Bl. 4v

Texttyp: Register V – Historisch-politisches Lied (1.2)

Inhalt: Historisch-politisches Lied, das sich auf die Ereignisse bezieht, die sich 1464/65 zwischen Herzog Otto dem Jüngeren von Braunschweig-Lüneburg und den Herren von Bartensleben und von der Schulenburg sowie den Herren von Bülow und Gustedt abspielen. Mit der Beschreibung und Bewertung der Ereignisse aus der Sicht eines Ich-Sprechers, der sich als Parteigänger Ottos erklärt. Herzog Otto wird im Verlauf des Textes positiv beschrieben, während sein Hauptkonkurrent, der von Bartensleben, als Kriegstreiber bezeichnet wird. Nr. 3 steht im Verbund mit den beiden folgenden Liedern, die das gleiche Thema verhandeln; die ganze Liedgruppe wird in Nr. 5 einem Autor namens "Hinrick Sticker" zugeschrieben.

Weitere Hinweise zu den hier referenzierten Ereignissen sowie Quellenverweise finden Sie hier.

Schreiberhand: 1; Hauptschreiber, Kursive

Autor: Keine Autorinformationen im Text. Allerdings gehört das Lied Nr. 3 in eine Gruppe mit den folgenden historisch-politischen Liedern Nr. 4/5. Nr. 5 nennt als Autor einen Hinrick Sticker, seine Autorschaft ist auch für die Lieder 3/4 anzunehmen.

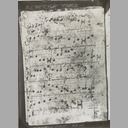

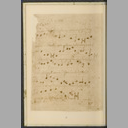

Melodieaufzeichnung: vorhanden

Notationstyp: A; schwarze Mensuralnotation

Textabdruck

Ranke/Müller-Blattau (1927) – S. 217 [25]f.

[de ott]one duce lunebrogenſi [. . . . ]

D[. . . . ] lxiiiij º compoſitum.

Van eynem edelen furſten

hebbe ik nyge mere gehort,

deme wil na eren dorſten,

god mach em helpen vort:

hertich otte en iungher man

[de] gripet ſyne ſake

tomale hertliken an.

Du ſcalſt nicht vortzagen,

du edele furſte god,

ik hor van dy ſagen,

d〈u〉 voreſt enes lowen mud,

holt vor ogen den ſchipper dyn,

[. . . . .] god an dyne hulpe,

marien de ju[ncfrowen] fyn.

De olden geuet lere,

de moghet wol weſen recht,

wo dat en wyden here

vor[.]oret den eken knecht:

dar an ſo dencket gy gude man

unde weſet juwem heren

beide truw vnd vnderdan.

De van Bertenſleue beclaget

vil mennich bederue man,

deme dat nicht behaget

vnd on nenen ſcade engan.

ſe enhebbet des ſuluen nicht bedacht:

mit behenden reden

ſynt ſe to krige bracht.

Van Dannenberge claget de ko

klegeliken ere not,

to der elüe moſte ſe lopen to,

dar ouer ſo bleff ſe dot.

dar to wart dor de vinger geſeen:

dat was ok nicht dat erſte,

id is wol eer geſcheen.

De ſlechte hebbet ſijck vortogen,

edele furſte ſü wol to,

dat du nicht werdeſt bedroghen,

id ſij ſpade edder vro.

doch horet en knuppel vor den hund:

wan de lowe braſchet,

ſo mot breken de bünd.

De lowe hefft enen tzagel

de is lang vnd breyd:

na deme donner ſleyt gerne de hagel,

dat rede ik vp mynen eyd.

gi groten ſlechte nemet war:

de lowe de wil nicht ſliken,

he kumpt al openbar.

Vorſte du ſcalst dick frawen:

du hefst lude vnd land.

nicht lat dick bedrowen,

du kricht wol bibeſtand:

heren vnde frund der hefſtu vil,

ſe willen dick nicht vorlaten.

ſu wol to dynem ſpijl.

Holt reyne dyne ſtrate

de dar geyt dor dyn land,

vnd beſcarm dyn vnderſaten,

ſo wert dyn ere bekand.

god do dick ſyne hulpe ſchyn:

dyn loff dat wil ſick meren,

du edele furſte fyn.

De vns utgeſungen hat

deſſen nuwen ſangh,

de was dar ouer vro vnd ſpad,

de tijd wart em nicht lang.

god lat en in eren werden ald:

he het dit leyd ghedichtet

to deſſem wynter kald.

Claussen (1919) – S. XIV; 3–6

Van eynem eddelen forſten

Hebbe ik nyge mere gehort,

Dem will na eren dorſten,

God mach eme helpen vort.

Hertich otte, de junge man,

De gripet ſyne ſake

Tomale hertliken an.

Du ſcalſt nicht vortzagen,

Du eddele forſte gud,

De heren van dy tagen,

Du voreſt enes lowen mud.

Hebbe vor ogen den ſchepper dyn.

[Hefſtu] god an dyne hulpe

[Mach nemant yegen dick] ſyn.

De oldes gevet lere,

De moghet wol weſen recht,

Wo dat en wyden here

Vorwaret de eken knecht

Dar an ſo denket gy guden man

Vnde weſet iuwen heren beide

Truw vnde underdan.

De van Bartensleve beklaget

Vil mennich biderve man,

Deme dat nicht behaget,

Sal ok nene ſcaden engan.

Se en hebbet des ſulven nicht bedacht,

Mit behenden reden

Synt ſe to ker gebracht.

Van Dannenberge claget de ko

Klageliken ere not,

To der elve mote ſe lopen to,

Dar over ſo bleff ſe dot.

Deme wart dar de vinger ge[ſchlaen ?],

Dat were ok nicht dat erſte,

Jd is wol er geſcheen.

De ſlechte hebbet ſijck vertogen,

Edeler forſte, ſü wol to,

Dat du nicht werdeſt bedroghen,

Jd ſy ſpade edder vro.

Doch horet en knuppel wol den hund:

Wan de lowe braſchet,

So mut breken de bund.

De lowe hefft enen tzagel,

De is lang vnde breyd.

Na deme dunner ſleyt yuw de hagel,

Dat rede ik up mynen eyd.

Gi groten ſlechte, nemet war,

De lowe de wil nicht ſliken,

He kumpt al openbar.

Vorste, du ſcalſt dick frowen,

Du heffſt lude vnd land.

Nicht lat dick bedrowen,

Du kricht wol bibeſtand.

Heren vnde frunde der heffſtu vil,

Se willen dick nicht vorlaten,

Sü wol to dynem ſpil.

Holt reyne dyne ſtrate,

De dar geyt dor dyn land,

Und beſcarm dyn vnderſaten,

So wert dyn ere bekand.

God do dick ſyne hulpe ſchijn,

Dyn loff dat wil ſick meren,

Du edele furſte fyn.

De uns utgeſungen hat

Deſſen vrowen ſangh,

De was dar over vro vnd ſpad

De tijd wart em nicht lang.

God lat en in eren warden ald,

He het dit leyd ghedichtet

To deſſen wynter kald.

Sprachstand

H/N

Lied Nr. 3 ist mittelniederdeutsch mit charakteristischen westniederdeutsch-ostfälischen und elbostfälisch-südmärkischen Merkmalen. Darüber hinaus belegen mehrere Formen die hochdeutsche Färbung des Sprachstandes.

Westniederdeutsch-Ostfälisch

Westnd. sind die Formen des verbalen Einheitsplurals im Präsens Indikativ mit der Endung -et, dessen Gebrauch hier anhand der Varianten geuet 'geben' (V. 15), moghet 'mögen, können' (V. 16) und hebbet 'haben' (V. 26, 36) nachgewiesen werden kann. Die Varianten mit o-Graphie für tonlanges o – in ouer 'über' (V. 32, 66), vortogen 'verzogen' (V. 36), openbar 'offenbar' (V. 49) und bedrowen 'bedrohen' (V. 52) – galten im Ostf. und Westf (vgl. aber die nordnd. Ausprägung bei frawen 'freuen' (V. 50)).

Spezifisch ostf. sind überdies die Variante schipper 'Schöpfer' (V. 12), die Personalpronomen on 'ihnen' (V. 25) und om 'ihm' (Fassung 3b, V. 4) sowie der Einheitskasus der Personalpronomen auf Akkusativbasis, den die Verwendung der Form dick (V. 50, 52, 55, 61) sowohl in Dativ- als auch in Akkusativstellung belegt.

Neben ostf. bezeugt der Text jedoch auch überregional geltende Personalpronomen, zum einen etwa em 'ihm' (V. 4, 67) und en 'ihn' (V. 68) mit ungerundetem Vokal im Anlaut, zum anderen dy 'dir' (V. 10) und vns (V. 64), die den Einheitskasus der Personalpronomen der 1. und 2. Sg. und Pl. auf Dativbasis belegen, der im Nordnd., Südm. und Westf. galt. Eindeutig nordnd. ist allein das Interrogativadverb wo 'wie' (V. 17). Nordnd. und ostf. wiederum sind wol 'wohl' (V. 16, 35, 37) und bescarm 'beschirme' (V. 59).

Elbostfälisch-Südmärkisch

Eine weitere Gruppe von Kennformen dokumentiert eine elbostf.-südm. Beeinflussung von RLB 3: Dies sind die Varianten ald (V. 68) und kald (V. 70) mit a statt o vor der Konsonantenverbindung ld. Einzuwenden ist, dass ihre Verwendung nicht konstant erfolgte. So finden sich in RLB 3 auch die Varianten holt 'halt' (V. 12, 57) und olden '(die) Alten' (V. 15) mit verdumpftem Vokal o. Ferner sind die Formen het 'hat' (V. 69) und mud 'Mut' (V. 11) zu den elbostf.-südm. Varianten zu zählen.

Hochdeutsch

Hochdeutsch sind die Formen nuwen 'neuen' (V. 65), hat 'hat' (V. 64) sowie die erkennbare Tendenz zur Kasustrennung bei den Personalpronomen der 2. Sg. Dat. und Akk. Während die Dativform dy 'dir' (V. 10) in Dativposition steht, wird das Akkusativpronomen dick 'dich' überwiegend (V. 50, 52, 55) in der Funktion des Akkusativs verwendet. Nur ein einziges Mal steht es an der Stelle des Dativs (V. 61).

Schließlich indiziert auch die Realisierung des Wortes 'Fürst' hd. Prägung. Die mnd. Normalform mit Senkung des Kurzvokals u > o vor einer Konsonantenverbindung mit r repräsentiert vorste (V. 50). In der Verbindung 'edler Fürst' herrscht dagegen konsequent u-Graphie, wie die Variante edelen fursten (V. 1) und edele furste dokumentieren.

Liste der Kennformen

| V. 1 | fursten | 'Fürsten' | Hochdeutsch |

| 3b, V. 4 | om | 'ihm' | Ostfälisch (Peters 4.5.1.9.) |

| V. 9 | furste | 'Fürst' | Hochdeutsch |

| V. 9 | god | 'gut' | Frühmittelniederdeutsch (Peters 1.3.7.) |

| V. 10 | dy | 'dir' | Nordniederdeutsch, Südmärkisch, Westfälisch (Peters 2.4) |

| V. 11 | mud | 'Mut' | Elbostfälisch, Südmärkisch (Peters 1.3.7.) |

| V. 12 | schipper | 'Schöpfer' | Ostfälisch (Peters 1.1.1.) |

| V. 15 | geuet | 'geben' | Westniederdeutsch (Peters 2.1.1.) |

| V. 16 | moghet | 'mögen' | Westniederdeutsch (Peters 2.1.1.) |

| V. 16 | wol | 'wohl' | Nordniederdeutsch, Ostfälisch (Peters 4.6.4.4.) |

| V. 17 | wo | 'wie' | Nordniederdeutsch (Peters 4.6.1.3.) |

| V. 25 | on | 'ihnen' | Ostfälisch (Peters 4.5.1.10.) |

| V. 26 | hebbet | 'haben' | Westniederdeutsch (Peters 2.1.1.) |

| V. 32 | ouer | 'über' | Ostfälisch, Westfälisch (Peters 1.2.2.) |

| V. 35 | wol | 'wohl' | Nordniederdeutsch, Ostfälisch (Peters 4.6.4.4.) |

| V. 36 | hebbet | 'haben' | Westniederdeutsch (Peters 2.1.1.) |

| V. 36 | vortogen | 'verzogen' | Ostfälisch, Westfälisch (Peters 1.2.2.) |

| V. 37 | furste | 'Fürst' | Hochdeutsch |

| V. 37 | wol | 'wohl' | Nordniederdeutsch, Ostfälisch (Peters 4.6.4.4.) |

| V. 39 | edder | 'oder' | Nordniederdeutsch, Ostfälisch (Peters 1.2.3.) |

| V. 49 | openbar | 'offenbar' | Ostfälisch, Westfälisch (Peters 1.2.2.) |

| V. 50 | dick | 'dich' | Ostfälisch (Peters 2.4.) |

| V. 50 | frawen | 'freuen' (Reimpartner zu bedrowen) | Geldrisch-Kleverländisch, Nordniederdeutsch (Peters 1.2.2.) |

| V. 52 | dick | 'dich' | Ostfälisch (Peters 2.4.) |

| V. 52 | bedrowen | 'betrüben' (Reimpartner zu frawen) | Ostfälisch, Westfälisch (Peters 1.2.2.) |

| V. 55 | dick | 'dich' | Ostfälisch (Peters 2.4.) |

| V. 59 | bescarm | 'beschirme' | Nordniederdeutsch, Ostfälisch (Peters 1.1.5.2.) |

| V. 61 | dick | 'dich' | Ostfälisch (Peters 2.4.) |

| V. 63 | furste | 'Fürst' | Hochdeutsch |

| V. 64 | hat | 'hat' | Hochdeutsch |

| V. 64 | vns | 'uns' | Nordniederdeutsch, Südmärkisch, Westfälisch (Peters 2.4) |

| V. 65 | nuwen | 'neuen' | Hochdeutsch, Westen (Lasch § 187) |

| V. 66 | ouer | 'über' | Ostfälisch, Westfälisch (Peters 1.2.2.) |

| V. 68 | ald | 'alt' | Elbostfälisch, Geldrisch-Kleverländisch, Südwestfälisch (Peters 1.1.2.) |

| V. 69 | het | 'hat' | Elbostfälisch, Südmärkisch (Peters 2.1.8.1.) |

| V. 70 | kald | 'kalt' | Elbostfälisch, Geldrisch-Kleverländisch, Südwestfälisch (Peters 1.1.2.) |

Einspielungen

Keine Einspielungen vorhanden.

Parallelüberlieferung

Keine Parallelüberlieferung bekannt.

Literatur

Beckers, Hartmut: Mittelniederdeutsche Literatur. Versuch einer Bestandsaufnahme (III). In: Niederdeutsches Wort. 19. 1979. S. 1–28, hier S. 25.

B[olte], J[ohannes]: Rezension zu: Rostocker Niederdeutsches Liederbuch vom Jahre 1478, hsg. von Bruno Claussen, mit einer Auswahl der Melodien bearbeitet von Albert Thierfelder. Rostock, C. Hinstorff 1919. In: Zeitschrift des Vereins für Volkskunde. 30–32. 1920–1922. S. 28.

Classen, Albrecht: Deutsche Liederbücher des 15. und 16. Jahrhunderts. Münster [u.a.] 2001 (= Volksliedstudien. 1). S. 269–271.

Claussen, Bruno: Über den Fund eines niederdeutschen Liederbuchs aus dem Ende des 15. Jahrh. in Rostock. In: Korrespondenzblatt des Vereins für niederdeutsche Sprachforschung. 35. 1915. 2/3. S. 18–24, hier: S. 20, 23.

Claussen, Bruno (Hrsg.): Rostocker niederdeutsches Liederbuch vom Jahre 1478. Herausgegeben von Bruno Claussen mit einer Auswahl der Melodien bearbeitet von Albert Thierfelder. Buchschmuck von Thuro Balzer. Rostock 1919. S. VII, XIV, 3–6, 76 A. 3.

Daebeler, Hans Jürgen: Musiker und Musikpflege in Rostock von der Stadtgründung bis 1700. Dissertation der Hohen Philosophischen Fakultät der Universität Rostock. Rostock 1966. S. 181–182.

Heydeck, Kurt: Die mittelalterlichen Handschriften der Universitätsbibliothek Rostock. Beschrieben von Kurt Heydeck. Wiesbaden 2001 (= Kataloge der Universitätsbibliothek Rostock. Erster Band: Die mittelalterlichen Handschriften). S. 130, 453.

Holtorf, Arne: 'Rostocker Liederbuch'. In: Ruh, Kurt / Wachinger, Burghart (Hrsg.): Die deutsche Literatur des Mittelalters. Verfasserlexikon. Begründet von Wolfgang Stammler, fortgeführt von Karl Langosch. Unter Mitarbeit zahlreicher Fachgelehrter herausgegeben von Kurt Ruh zusammen mit Gundolf Keil, Werner Schröder, Burghart Wachinger, Franz Josef Worstbrock. 2., völlig neu bearb. Aufl. Berlin / New York 1978–2008. Bd. 8. Sp. 253–257, hier: Sp. 255.

Holtorf, Arne: Sticker, Hinrick. In: Ruh, Kurt / Wachinger, Burghart (Hrsg.): Die deutsche Literatur des Mittelalters. Verfasserlexikon. Begründet von Wolfgang Stammler, fortgeführt von Karl Langosch. Unter Mitarbeit zahlreicher Fachgelehrter herausgegeben von Kurt Ruh zusammen mit Gundolf Keil, Werner Schröder, Burghart Wachinger, Franz Josef Worstbrock. 2., völlig neu bearb. Aufl. Berlin / New York 1978–2008. Bd. 9. Sp. 333–334, hier: Sp. 333–334.

Holznagel, Franz-Josef / Möller, Hartmut: Ein Fall von Interregionalität. Oswalds von Wolkenstein "Wach auf, mein hort" (Kl 101) in Südtirol und in Norddeutschland. In: Tervooren, Helmut / Haustein, Jens (Hrsg.): Regionale Literaturgeschichtsschreibung. Aufgaben, Analysen und Perspektiven. Berlin 2003. S. 102–133, hier: S. 106 A. 12.

Holznagel, Franz-Josef: Das 'Rostocker Liederbuch' und seine neue kritische Edition. Unter Mitarbeit von Andreas Bieberstedt, Udo Kühne und Hartmut Möller. In: Niederdeutsches Jahrbuch. 133. 2010. S. 45–86, hier: S. 45 A. 1, 51 A. 22, 54, 57 A. 43, 60.

Holznagel, Franz-Josef: Rostocker Liederbuch. In: Kühlmann, Wilhelm (Hrsg.): Killy Literaturlexikon. Autoren und Werke des deutschsprachigen Kulturraumes. 2., vollst. überarb. Aufl. Berlin / Boston 2008–2102. Band 10. 2011. S. 35–36, hier: S. 35–36.

Lietz, Hanno (Hrsg.): Bruno Claussen an der Universitätsbibliothek Rostock. 1912–1949. Rostock 1995 (= Veröffentlichungen der Universitätsbibliothek Rostock. 121). S. 57.

Malm, Mike: Rostocker Liederbuch. In: Achnitz, Wolfgang (Hrsg.): Deutsches Literatur-Lexikon. Das Mittelalter. Band 4. Lyrik und Dramatik. Mit einführenden Essays von Franz-Josef Holznagel und Klaus Vogelsang. Berlin / Boston 2012. Sp. 858–862, hier: Sp. 859.

März, Christoph: Deutsche Liederbücher im Spiegel ihrer musikalischen Notation. Zur Disposition von Text- und Melodieaufzeichnung. In: Heller, Karl / Möller, Hartmut / Waczkat, Andreas (Hrsg.): Musik in Mecklenburg. Beiträge eines Kolloquiums zur mecklenburgischen Musikgeschichte veranstaltet vom Institut für Musikwissenschaft der Universität Rostock, 24.–27. September 1997. Mit einer Zeittafel und einer Auswahlbibliographie zur mecklenburgischen Musikgeschichte. Hildesheim / Zürich / New York 2000. S. 129–148, hier: S. 132–134, 142.

Möller, Hartmut: Das Rostocker Liederbuch. Aktuelle Perspektiven der Forschung. In: Ochs, Ekkehard (Hrsg.): Studien zur lokalen und territorialen Musikgeschichte Mecklenburgs und Pommerns. Im Auftrag des Landesmusikrates Mecklenburg-Vorpommern e.V. herausgegeben von Ekkehard Ochs. II. Greifswald 2002. Bd. 2. S. 107–111, hier: S. 110.

Müller-Blattau, Joseph M.: Das deutsche Volkslied. Berlin-Schöneberg 1932 (= Max Hesses Handbücher. 34). S. 29–30.

Petzsch, Christoph: Zur Vorgeschichte der Stammbücher. Nachschriften und Namen im Königsteiner Liederbuch. In: Archiv für das Studium der neueren Sprachen und Literaturen. 222. 1985. S. 273–292, hier: S. 277.

Ranke, Friedrich / Müller-Blattau, Joseph M. (Hrsg.): Das Rostocker Liederbuch nach den Fragmenten der Handschrift neu herausgegeben von Friedrich Ranke und J. M. Müller-Blattau. Halle (Saale) 1927 (= Schriften der Königsberger Gelehrten Gesellschaft. Geisteswissenschaftliche Klasse. 4. Jahr. Heft 5), S. 195–200, 203, 205, 217–218, 221, 279–280, 291–292.

Rieschel, Hanspeter: Die alten niederdeutschen Lieder des Rostocker Liederbuches. In: Deutsche Musikkultur. 3. 1938/1939. S. 472–477, hier: S. 473–475.

Salmen, Walter: Das Lochamer Liederbuch. Eine musikgeschichtliche Studie. Leipzig 1951 (= Sammlung musikwissenschaftlicher Einzeldarstellungen. 18). S. 83–84.

Salmen, Walter: Das 'Rostocker Liederbuch'. Eine Standortbestimmung. In: Heller, Karl / Möller, Hartmut / Waczkat, Andreas (Hrsg.): Musik in Mecklenburg. Beiträge eines Kolloquiums zur mecklenburgischen Musikgeschichte veranstaltet vom Institut für Musikwissenschaft der Universität Rostock, 24.–27. September 1997. Mit einer Zeittafel und einer Auswahlbibliographie zur mecklenburgischen Musikgeschichte. Hildesheim / Zürich / New York 2000. S. 109–128, hier: S. 118.

S[chröder], E[dward]: Rezension zu: Rostocker Niederdeutsches Liederbuch vom Jahre 1478. herausgegeben von Bruno Claussen, mit einer auswahl der melodien bearbeitet von Albert Thierfelder, buchschmuck von Thuro Balzer. Rostock, Hinstorff 1919. In: Anzeiger für deutsches Altertum und deutsche Litteratur. 40. 1921. S. 149–151, hier: S. 150.

S[eelmann], W[ilhelm]: Rezension zu: Rostocker Niederdeutsches Liederbuch v. J. 1478. Hrg. von Bruno Claussen. Mit einer Auswahl der Melodien bearb. von Alb. Thierfelder. Rostock, Hinstorffs Hofbuchdruckerei 1919. In: Korrespondenzblatt des Vereins für niederdeutsche Sprachforschung. 37. 1919/1921. S. 64.

Spiewok, Wolfgang: Das "Rostocker Liederbuch". In: Almanach für Kunst und Kultur im Ostseebezirk. 9. 1986. S. 65–70, hier: S. 68.

Spiewok, Wolfgang: Das Rostocker Liederbuch. In: Spiewok, Wolfgang / Buschinger, Danielle (Hrsg.): Mittelalter-Studien II. Göppingen 1989. S. 310–321, hier: S. 316.

Spiewok, Wolfgang: Das Rostocker Liederbuch. In: Spiewok, Wolfgang (Hrsg.): Mittelalterliche Literatur up plattdütsch. Greifswald 1998. S. 65–75, hier: S. 70–71.

Touber, Anthonius H.: Deutsche Strophenformen des Mittelalters. Stuttgart 1975 (= Repertorien zur deutschen Literaturgeschichte. 6). S. 39.

Weiteres Material

Weiteres Material zu den Historisch-politischen Liedern und ihren Quellen finden Sie hier.