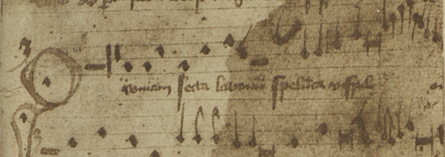

"Dixit, dixit / Quoniam secta"

Textinformationen

Nummer im RLB: 60

Blattnummer: 43r

Texttyp: Register V – Historisch-politisches Lied (1.2)

Inhalt: Historisch-politisches Lied. Im Unterschied zur Mehrzahl der übrigen Texte aus dem Rostocker Liederbuch geht RLB 60 nicht auf die Tradition der einstimmigen Liedkunst zurück, sondern greift als Kulturimport eine international verbreitete Motette des französischen Komponisten Philippe de Vitry (1291–1361) auf, die sich aus drei Stimmen zusammensetzt, dabei ist jeder Melodie ein anderer Text unterlegt. Dieser Text bezieht sich in verschlüsselter Form auf das bittere Ende des Enguerran de Marigny, der lange Jahre Kammerherr und Berater des französischen Königs Philippe IV. war, aber nur wenige Monate nach dem Tode seines Förderers in Ungnade fiel und am 30. März 1315 hingerichtet wurde. Der Text kleidet die Darstellung vom Sturz dieses einflussreichen Hofbeamten in das Gewand der Fabel und der Roman de Renart-Tradition. Erzählt wird, dass der Fuchs zu der Zeit, als der Löwe blind geworden war, Hühner gerissen habe und aufgrund seines eigenen Verschuldens zu Tode kam. Ein krähender Hahn kommentiert dies dann mit einer Sentenz aus dem 4. Buch von Ovids "Epistolarum ex Ponto", in der es um die Unbeständigkeit der Macht geht. Dabei können die Tiere verhältnismäßig einfach den politischen Akteuren zugeordnet werden: Der Fuchs ("vulpes"), der die Hühner gerissen hat, steht für Enguerran de Marigny, die gallos für die Franzosen, der blind gewordene leo für den geschwächten König Philippe IV. Ziel dieser wenig schmeichelnden Tiervergleiche ist eine ätzende Kritik am König und vor allem an dessen Berater.

Weitere Hinweise zu den hier referenzierten Ereignissen sowie Quellenverweise finden Sie hier.

Textabdruck

Ranke/Müller-Blattau (1927) – S. 276 [84]–278 [86]

Dixit,

dixit,

dixit iracundus homo

jrreprehenſibiliter:

nolo pern[. . . . .] domo.

Ad participandum iter

ſtatim agitare volo,

ſuſpectationem nolo.

Dix[it etc.]

Quoniam ſecta latronum

ſpelunca viſpilion[um]

wlpes que gallos roderat

tempore quo regnauerat,

leo cecatus ſubito

ſuo ruere merito

jn mortem priuatam [bonis]

concinnat gallus [na]ſonis

dicta que dolum acuunt:

Omnia ſ[unt homin]um

[tenui pendencia fi]lo

Et ſubito ca[ſu]

[que valuere ruunt].

Claussen (1919)

Nicht vorhanden

Sprachstand

L

Der Sprachstand von RLB 60 ist mittellateinisch.

Einspielungen

RLB 60: Dixit, Dixit / Quoniam secta

RLB-Ensemble: Das Rostocker Liederbuch

Parallelüberlieferung

- Bruxelles, Bibliothèque "Conservatoire royal - Koninklijk Conservatorium": B-Bc 56.286, Bl. 71r/v

- London, British Library: Additional 28550, Bl. 44r/v

- München, Bayerische Staatsbibliothek: Clm 29775 (10) (Fragment)

- Paris, Bibliothèque nationale de France: fonds francais 146 (Roman de Fauvel), Bl. 41v–42r

Literatur

Classen, Albrecht: Deutsche Liederbücher des 15. und 16. Jahrhunderts. Münster [u.a.] 2001 (= Volksliedstudien. 1). S. 270, 275.

Claussen, Bruno: Über den Fund eines niederdeutschen Liederbuchs aus dem Ende des 15. Jahrh. in Rostock. In: Korrespondenzblatt des Vereins für niederdeutsche Sprachforschung. 35. 1915. 2/3. S. 18–24, hier: S. 22.

Daebeler, Hans Jürgen: Musiker und Musikpflege in Rostock von der Stadtgründung bis 1700. Dissertation der Hohen Philosophischen Fakultät der Universität Rostock. Rostock 1966. S. 182.

Heydeck, Kurt: Die mittelalterlichen Handschriften der Universitätsbibliothek Rostock. Beschrieben von Kurt Heydeck. Wiesbaden 2001 (= Kataloge der Universitätsbibliothek Rostock. Erster Band: Die mittelalterlichen Handschriften). S. 132, 439.

Hingst, Alfred: Musiklehre und Musikleben an der Universität Rostock von ihrer Gründung 1419 bis zum Ende des 18. Jahrhunderts. Dissertation eingereicht der gesellschaftswissenschaftlichen Fakultät des Wissenschaftlichen Rates der Universität Rostock. Rostock 1970. S. 154–155.

Holznagel, Franz-Josef: Das 'Rostocker Liederbuch' und seine neue kritische Edition. Unter Mitarbeit von Andreas Bieberstedt, Udo Kühne und Hartmut Möller. In: Niederdeutsches Jahrbuch. 133. 2010. S. 45–86, hier: S. 45 A.*, 52, 55, 57, 58 A. 48, 63.

Holznagel, Franz-Josef: Rostocker Liederbuch. In: Kühlmann, Wilhelm (Hrsg.): Killy Literaturlexikon. Autoren und Werke des deutschsprachigen Kulturraumes. 2., vollst. überarb. Aufl. Berlin / Boston 2008–2102. Band 10. 2011. S. 35–36, hier: S. 36.

Holznagel, Franz-Josef / Möller, Hartmut: Zur gegenseitigen Erhellung von Text- und Melodiekritik bei der Edition des 'Rostocker Liederbuchs'. Mit einer Neuausgabe der Lieder RLB Nr. 33 und 6. In: Editio. 28. 2014. S. 82–101, hier: S. 93.

Holznagel, Franz-Josef: ‚wil gi horen enen sanck?‘ Zum Konzept einer Medienkulturgeschichte der Lyrik in den handschriftlichen, weltlichen Liederbüchern des 15. und 16. Jahrhunderts. In: Klein, Dorothea / Brunner, Horst / Löser, Freimut (Hrsg.): Überlieferungsgeschichte transdisziplinär. Neue Perspektiven auf ein germanistisches Forschungsparadigma. Wiesbaden 2016 (= Wissensliteratur im Mittelalter. 53). S. 307–336, hier: S. 324.

Holznagel, Franz-Josef: Songs and Identities. Handwritten Secular Songbooks in German-Speaking Areas of the Fifteenth and Sixteenth Centuries. In: Poel, Dieuwke van der / Grijp, Louis Peter / Anrooij, Wim van (Hrsg.): Identity, Intertextuality, and Performance in Early Modern Song Culture. Leiden, Boston 2016 (= Intersections. 43). S. 118-149, hier: S. 126.

März, Christoph: Deutsche Liederbücher im Spiegel ihrer musikalischen Notation. Zur Disposition von Text- und Melodieaufzeichnung. In: Heller, Karl / Möller, Hartmut / Waczkat, Andreas (Hrsg.): Musik in Mecklenburg. Beiträge eines Kolloquiums zur mecklenburgischen Musikgeschichte veranstaltet vom Institut für Musikwissenschaft der Universität Rostock, 24.–27. September 1997. Mit einer Zeittafel und einer Auswahlbibliographie zur mecklenburgischen Musikgeschichte. Hildesheim / Zürich / New York 2000. S. 129–148, hier: S. 142.

Ranke, Friedrich / Müller-Blattau, Joseph M. (Hrsg.): Das Rostocker Liederbuch nach den Fragmenten der Handschrift neu herausgegeben von Friedrich Ranke und J. M. Müller-Blattau. Halle (Saale) 1927 (= Schriften der Königsberger Gelehrten Gesellschaft. Geisteswissenschaftliche Klasse. 4. Jahr. Heft 5), S. 198–200, 202, 204, 211, 276–278, 290, 301–302, 306.

Salmen, Walter: Das Lochamer Liederbuch. Eine musikgeschichtliche Studie. Leipzig 1951 (= Sammlung musikwissenschaftlicher Einzeldarstellungen. 18). S. 5 A. 1.

Salmen, Walter: 'Rostocker Liederbuch'. In: Finscher, Ludwig (Hrsg.): Die Musik in Geschichte und Gegenwart. Allgemeine Enzyklopädie der Musik. Begründet von Friedrich Blume. Herausgegeben von Ludwig Finscher. 2. neubearb. Aufl. Kassel [u.a.] 1994–2008. Sachteil, Bd. 8. Sp. 564–565, hier: Sp. 564.

Salmen, Walter: Das 'Rostocker Liederbuch'. Eine Standortbestimmung. In: Heller, Karl / Möller, Hartmut / Waczkat, Andreas (Hrsg.): Musik in Mecklenburg. Beiträge eines Kolloquiums zur mecklenburgischen Musikgeschichte veranstaltet vom Institut für Musikwissenschaft der Universität Rostock, 24.–27. September 1997. Mit einer Zeittafel und einer Auswahlbibliographie zur mecklenburgischen Musikgeschichte. Hildesheim / Zürich / New York 2000. S. 109–128, hier: S. 112.

Spiewok, Wolfgang: Das "Rostocker Liederbuch". In: Almanach für Kunst und Kultur im Ostseebezirk. 9. 1986. S. 65–70, hier: S. 66.

Spiewok, Wolfgang: Das Rostocker Liederbuch. In: Spiewok, Wolfgang / Buschinger, Danielle (Hrsg.): Mittelalter-Studien II. Göppingen 1989. S. 310–321, hier: S. 312.

Spiewok, Wolfgang: Das "Rostocker Liederbuch". Beispiel für eine spätmittelalterliche Liedersammlung. In: Spiewok, Wolfgang (Hrsg.): Geschichte der deutschen Literatur des Spätmittelalters. II. Band. Die lyrische Literatur des Spätmittelalters. Das Drama des Spätmittelalters. Greifswald 1998. S. 56–58, hier: S. 57.

Spiewok, Wolfgang: Das Rostocker Liederbuch. In: Spiewok, Wolfgang (Hrsg.): Mittelalterliche Literatur up plattdütsch. Greifswald 1998. S. 65–75, hier: S. 67.

Stoessel, Jason: The Captive Scribe. The context and culture of scribal and notational process in the music of the ars subtilior. Volume 1: Thesis. A thesis submitted for the degree of Doctor of Philosophy. Armidale 2002. S. 13 A. 11.

Touber, Anthonius H.: Deutsche Strophenformen des Mittelalters. Stuttgart 1975 (= Repertorien zur deutschen Literaturgeschichte. 6). S. 40.