"Eyn hillich dach vnd eyn hilch nacht"

Textinformationen

Nummer im RLB: 6

Blattnummer: 7r/v

Texttyp: Geistliches Lied (1.7)

Inhalt: Weihnachtslied, das zu Beginn die Geburt Christi durch die jungfräuliche Maria thematisiert. Dies wird kombiniert durch die Anrufung Gottes und die Bitte um Gottes Segen. Es handelt sich um eine mittelniederdeutsche Kontrafaktur des Hymnus "Corde natus ex parentis", die die Melodie der Vorlage übernimmt, allerdings nur schwache Anleihen an den Prätext aufweist. Die letzte Strophe bietet einen an Maria gerichteten Ausfahrtsegen, der mit den vorherigen Strophen inhaltlich kaum verbunden ist.

Textabdruck

Ranke/Müller-Blattau (1927) – S. 224 [32]f.

Eyn hillich dach vnd eyn hilch nacht

vnde eyn ſalich nyge iar!

eyn reyne maget en kynt gebar,

alze vns de ſcrift ſecht openbar.

Dede alder werlde eyn vader is,

Nu help vns de ſulue crist

ſeculorum ſeculis.

Nu iſt geboren vnſe troſt,

de vns allen hefft vorloſt,

van eyner maget ynnichlich,

dat iſt god van hemmelrich.

Dede alder etc. ut supra.

[. . . . . . . . . .]

[. . . . . . . . . .]

[. . . . .] alle syn vorloren,

wer He nicht van der maget geboren.

Dede alder.

God vader ſone heliger geſt,

wente du alder herte wol weſt,

vor dy nen dingh kan ſyn vorholen,

liff vnde ſelen ſyn dick beuolen.

Dede.

Maria ſegene mik ik hute up ſta,

wor ik ride, wor ik ga,

yo bidde ik, ſe mik bewar

vnde bringe mik an der engele ſchar.

Dede alder werlde etc.

Claussen (1919) – S. XVII; 14f.

Eyn hillich licht und eyn hilch nacht

Unde eyn ſalich nyge iar

Eyn reyne maget en kynt gebar

Alze vns de ſcrift ſecht apenbar:

Dede alder werlde eyn vader is,

Nu help vns de ſulve criſt

(In) Seculorum seculis.

Nu iſt geboren unſe troſt,

De uns alle hefft vorloſt,

Van eyner maget ynnichlich,

Dat is god van hemmelrich

Dede alder etc.

[. . . . . . . . . .]

[. . . . . . . . . .]

[Wi moten] alle ſyn vorloren

Wer he nicht van der maget geboren

Dede alder etc.

God vader, ſone, heliger geſt,

Wente du alder herte wol weſt,

Vor dy nen dingh kan ſyn vorholen,

Liff vnde ſelen ſyn dick bevolen.

Dede alder etc.

Maria ſegene mik, ik hute up ſta,

Wor ik ride, wor ik ga

Yo bidde ik, ſe mik bewar

Unde bringe mik an der engel ſchar.

Dede alder etc.

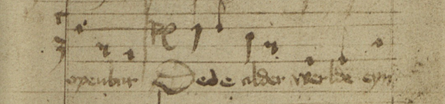

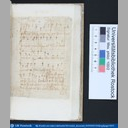

Abbildungen

| Blatt | Freiburg VA M59 | Jügelt (1989) | RosDok |

| 7r |  |  |  |

| 7v |  |  |  |

Sprachstand

H/N

Lied RLB 6 ist mittelniederdeutsch mit eindeutig westniederdeutsch-ostfälischer Prägung. Darüber hinaus kennzeichnen einzelne hochdeutsche Formen den Sprachstand.

Westniederdeutsch-Ostfälisch

Ostf. ist der Einheitskasus für den Dativ und Akkusativ der 1. und 2. Singular auf Akkusativbasis, den die Varianten dick 'dich' (V. 21) und mik 'mich' (V. 23, 25, 26) belegen (vgl. aber V. 20: dy). Vor diesem Hintergrund sind wohl auch die Formen openbar 'offenbar' (V. 4), vorloren 'verloren' (V. 15), geboren 'geboren' (V. 16), vorholen 'verhohlen' (V. 20) und beuolen 'befohlen' (V. 21) als ostf. zu interpretieren. Sie dokumentieren die o-Graphie für gedehntes o in offener Tonsilbe, bei der das Ostf. neben dem Westf. über die Mitte des 15. Jahrhunderts hinaus verharrte, während sich im Nordnd. bereits die typische a-Graphie durchgesetzt hatte (vgl. Peters 1.2.2.).

Einzuräumen ist, dass der Sprachstand keinesfalls konsequent westnd.-ostf. realisiert ist. Die Pronomen dy 'dir' (V. 20) und vns 'uns' (V. 4, 6) beispielsweise, die auf Basis des Dativs ausgeprägt sind, herrschten im Nordnd., Südmärk. und Westf. vor. Und eine eindeutig nordnd. Form liegt mit der Variante wor 'wo' (V. 24) vor.

Hochdeutsch

Bei den Varianten ist (V. 8, 11) und syn (V. 20) handelt es sich um Nebenformen im mnd. Paradigma von 'sein', die aus dem Hd. in das Nd. übernommen wurden und hier neben den genuin nd. Formen is und wesen verwendet wurden.

Die Graphie <ch> für den Reibelaut /x/ anstelle des unverschobenen Verschlusslautes /k/ in den Formen hillich 'heilig' (V. 1), ynnichlich 'inniglich' (V. 10) und hemmelrich 'Himmelreich' (V. 11) ist hingegen nicht zwingend auf hd. Einfluss zurückzuführen. Der Reibelaut kam auch im Mnd. vor, und zwar – wie hier – regelmäßig nach /i/ in Nebentonsilben (Lasch § 337).

Liste der Kennformen

| V. 4 | openbar | 'offenbar' | Ostfälisch, Westfälisch (Peters 1.2.2.) |

| V. 4 | vns | 'uns' | Nordniederdeutsch, Südmärkisch, Westfälisch (Peters 2.4) |

| V. 6 | sulue | 'selbe' | Nordniederdeutsch, Ostfälisch (Peters 4.5.4.4.) |

| V. 6 | vns | 'uns' | Nordniederdeutsch, Südmärkisch, Westfälisch (Peters 2.4) |

| V. 8 | geboren | 'geboren' | Ostfälisch, Westfälisch (Peters 1.2.2.) |

| V. 8 | ist | 'ist' | Hochdeutsch (Peters 2.1.10.3.) |

| V. 8 | vnse | 'unser' | Nordniederdeutsch, Südmärkisch, Westfälisch (Peters 2.4) |

| V. 11 | hemmelrich | 'Himmelreich' | Nordniederdeutsch, Ostfälisch (Peters 1.2.3.) |

| V. 11 | ist | 'ist' | Hochdeutsch (Peters 2.1.10.3.) |

| V. 15 | vorloren | 'verloren' | Ostfälisch, Westfälisch (Peters 1.2.2.) |

| V. 16 | geboren | 'geboren' | Ostfälisch, Westfälisch (Peters 1.2.2.) |

| V. 19 | wol | 'wohl' | Nordniederdeutsch, Ostfälisch (Peters 4.6.4.4.) |

| V. 20 | dy | 'dir' | Nordniederdeutsch, Südmärkisch, Westfälisch (Peters 2.4) |

| V. 20 | vorholen | 'verholen' | Ostfälisch, Westfälisch (Peters 1.2.2.) |

| V. 20 | syn | 'sein' | Hochdeutsch (Peters 2.1.10.3.) |

| V. 21 | beuolen | 'befohlen' | Ostfälisch, Westfälisch (Peters 1.2.2.) |

| V. 21 | dick | 'dich' | Ostfälisch (Peters 2.4.) |

| V. 23 | mik | 'mich' | Ostfälisch (Peters 2.4.) |

| V. 24 | wor | 'wo' | Nordniederdeutsch (Peters 4.6.1.1.) |

| V. 24 | wor | 'wo' | Nordniederdeutsch (Peters 4.6.1.1.) |

| V. 25 | mik | 'mich' | Ostfälisch (Peters 2.4.) |

| V. 26 | bringe | 'bringe' | Nordniederdeutsch, Ostfälisch (Peters 2.1.5.) |

| V. 26 | mik | 'mich' | Ostfälisch (Peters 2.4.) |

Einspielungen

RLB 6: Eyn hillich dach

RLB-Ensemble: Das Rostocker Liederbuch

RLB 6: Corde natus ex parentis

RLB-Ensemble: Das Rostocker Liederbuch

RLB 6: Eyn helich dach und eyn helch nacht

Ensemble Wendelin Mueller-Blattau: Goldene Lieder des Mittelalters

RLB 6: Eyn hillich dach und eyn hilch nacht unde eyn salich nyge iar

Ioculatores: Frofro

RLB 6: Eyn hillich dach und eyn hilch nacht unde eyn salich nyge iar

Lilienthal: Rostocker Liederbuch

RLB 6: Eyn hillich dach und eyn hilch nacht

Mandy Bruhn: Aufnahmen an der HMT Rostock 2008

RLB 6: Corde natus ex parentis

Mandy Bruhn: Aufnahmen an der HMT Rostock 2008

Parallelüberlieferung

Keine Parallelüberlieferung bekannt.

Literatur

Alpers, Paul: Rezension zu: Rostocker Niederdeutsches Liederbuch vom Jahre 1478. Her. von Bruno Claussen, mit einer Auswahl der Melodien bearbeitet von Albert Thierfelder. Buchschmuck von Thuw Balzer 1919. Rostock, Hinstorff. In: Zeitschrift für deutsche Mundarten. 15. 1920. S. 186–187, hier: S. 187.

Alpers, Paul (Hrsg.): Die alten niederdeutschen Volkslieder. Gesammelt und mit Anmerkungen herausgegeben von Paul Alpers. Hamburg 1924. S. 198, 256.

Alpers, Paul (Hrsg.): Alte niederdeutsche Volkslieder mit ihren Weisen. 2. stark veränd. Aufl. Münster 1960. S. 164–165, 219.

B[olte], J[ohannes]: Rezension zu: Rostocker Niederdeutsches Liederbuch vom Jahre 1478, hsg. von Bruno Claussen, mit einer Auswahl der Melodien bearbeitet von Albert Thierfelder. Rostock, C. Hinstorff 1919. In: Zeitschrift des Vereins für Volkskunde. 30–32. 1920–1922. S. 28.

Classen, Albrecht: Deutsche Liederbücher des 15. und 16. Jahrhunderts. Münster [u.a.] 2001 (= Volksliedstudien. 1). S. 270–271.

Claussen, Bruno: Über den Fund eines niederdeutschen Liederbuchs aus dem Ende des 15. Jahrh. in Rostock. In: Korrespondenzblatt des Vereins für niederdeutsche Sprachforschung. 35. 1915. 2/3. S. 18–24, hier: S. 22.

Claussen, Bruno (Hrsg.): Rostocker niederdeutsches Liederbuch vom Jahre 1478. Herausgegeben von Bruno Claussen mit einer Auswahl der Melodien bearbeitet von Albert Thierfelder. Buchschmuck von Thuro Balzer. Rostock 1919. S. VIII, XVII, 14–15, 76 A. 6.

Daebeler, Hans Jürgen: Musiker und Musikpflege in Rostock von der Stadtgründung bis 1700. Dissertation der Hohen Philosophischen Fakultät der Universität Rostock. Rostock 1966. S. 182.

Heydeck, Kurt: Die mittelalterlichen Handschriften der Universitätsbibliothek Rostock. Beschrieben von Kurt Heydeck. Wiesbaden 2001 (= Kataloge der Universitätsbibliothek Rostock. Erster Band: Die mittelalterlichen Handschriften). S. 130, 440.

Holtorf, Arne: 'Rostocker Liederbuch'. In: Ruh, Kurt / Wachinger, Burghart (Hrsg.): Die deutsche Literatur des Mittelalters. Verfasserlexikon. Begründet von Wolfgang Stammler, fortgeführt von Karl Langosch. Unter Mitarbeit zahlreicher Fachgelehrter herausgegeben von Kurt Ruh zusammen mit Gundolf Keil, Werner Schröder, Burghart Wachinger, Franz Josef Worstbrock. 2., völlig neu bearb. Aufl. Berlin / New York 1978–2008. Bd. 8. Sp. 253–257, hier: Sp. 255.

Holznagel, Franz-Josef: Das 'Rostocker Liederbuch' und seine neue kritische Edition. Unter Mitarbeit von Andreas Bieberstedt, Udo Kühne und Hartmut Möller. In: Niederdeutsches Jahrbuch. 133. 2010. S. 45–86, hier: S. 52, 54, 58 A. 48.

Holznagel, Franz-Josef: Rostocker Liederbuch. In: Kühlmann, Wilhelm (Hrsg.): Killy Literaturlexikon. Autoren und Werke des deutschsprachigen Kulturraumes. 2., vollst. überarb. Aufl. Berlin / Boston 2008–2102. Band 10. 2011. S. 35–36, hier: S. 35–36.

Holznagel, Franz-Josef / Möller, Hartmut: Zur gegenseitigen Erhellung von Text- und Melodiekritik bei der Edition des 'Rostocker Liederbuchs'. Mit einer Neuausgabe der Lieder RLB Nr. 33 und 6. In: Editio. 28. 2014. S. 82–101, hier: S. 89–98, 100–101.

Holznagel, Franz-Josef: Songs and Identities. Handwritten Secular Songbooks in German-Speaking Areas of the Fifteenth and Sixteenth Centuries. In: Poel, Dieuwke van der / Grijp, Louis Peter / Anrooij, Wim van (Hrsg.): Identity, Intertextuality, and Performance in Early Modern Song Culture. Leiden, Boston 2016 (= Intersections. 43). S. 118-149, hier: S. 133.

Lietz, Hanno (Hrsg.): Bruno Claussen an der Universitätsbibliothek Rostock. 1912–1949. Rostock 1995 (= Veröffentlichungen der Universitätsbibliothek Rostock. 121). S. 57.

Lütolf, Max (Hrsg.): Geistliche Gesänge des deutschen Mittelalters. Melodien und Texte handschriftlicher Überlieferung bis um 1530. Band 6: Kritischer Bericht zu Gesänge A–H (Nr. 1–330) in Verbindung mit Mechthild Sobiela-Caanitz, Cristina Hospenthal und Max Schiendorfer herausgegeben von Max Lütolf. Kassel [u.a.] 2004 (= Das deutsche Kirchenlied. Kritische Gesamtausgabe der Melodien. Abteilung II, Band 6). S. 141.

Lütolf, Max (Hrsg.): Geistliche Gesänge des deutschen Mittelalters. Melodien und Texte handschriftlicher Überlieferung bis um 1530. Band 2: Gesänge E–H (Nr. 173–330) in Verbindung mit Mechthild Sobiela-Caanitz, Cristina Hospenthal und Max Schiendorfer herausgegeben von Max Lütolf. Kassel [u.a.] 2004 (= Das deutsche Kirchenlied. Kritische Gesamtausgabe der Melodien. Abteilung II, Band 2). S. 95.

Malm, Mike: Rostocker Liederbuch. In: Achnitz, Wolfgang (Hrsg.): Deutsches Literatur-Lexikon. Das Mittelalter. Band 4. Lyrik und Dramatik. Mit einführenden Essays von Franz-Josef Holznagel und Klaus Vogelsang. Berlin / Boston 2012. Sp. 858–862, hier: Sp. 859.

März, Christoph: Deutsche Liederbücher im Spiegel ihrer musikalischen Notation. Zur Disposition von Text- und Melodieaufzeichnung. In: Heller, Karl / Möller, Hartmut / Waczkat, Andreas (Hrsg.): Musik in Mecklenburg. Beiträge eines Kolloquiums zur mecklenburgischen Musikgeschichte veranstaltet vom Institut für Musikwissenschaft der Universität Rostock, 24.–27. September 1997. Mit einer Zeittafel und einer Auswahlbibliographie zur mecklenburgischen Musikgeschichte. Hildesheim / Zürich / New York 2000. S. 129–148, hier: S. 138, 142.

Moser, Hugo / Müller-Blattau, Joseph (Hrsg.): Deutsche Lieder des Mittelalters von Walther von der Vogelweide bis zum Lochamer Liederbuch. Texte und Melodien. Stuttgart 1968. S. 282–283, 349.

Müller-Blattau, Joseph: Das ältere geistliche Volkslied von den Anfängen bis zum Ende des 16. Jahrhunderts. In: Brednich, Rolf Wilhelm / Röhrich, Lutz / Suppan, Wolfgang (Hrsg.): Handbuch des Volksliedes. Band II: Historisches und systematisches – interethnische Beziehungen – Musikethnologie. München 1975. S. 421–437, hier: S. 431–432.

Petzsch, Christoph: Die Beischriften. In: Petzsch, Christoph: Das Lochamer Liederbuch. Studien. München 1967 (= Münchener Texte und Untersuchungen zur deutschen Literatur des Mittelalters. 19). S. 69–111, hier: S. 102 A. 99.

Ranke, Friedrich / Müller-Blattau, Joseph M. (Hrsg.): Das Rostocker Liederbuch nach den Fragmenten der Handschrift neu herausgegeben von Friedrich Ranke und J. M. Müller-Blattau. Halle (Saale) 1927 (= Schriften der Königsberger Gelehrten Gesellschaft. Geisteswissenschaftliche Klasse. 4. Jahr. Heft 5), S. 195–200, 202–203, 205, 213, 224–225, 280, 292–293, 303.

Rieschel, Hanspeter: Die alten niederdeutschen Lieder des Rostocker Liederbuches. In: Deutsche Musikkultur. 3. 1938/1939. S. 472–477, hier: S. 475.

Schnitzler, Elisabeth: Das geistige und religiöse Leben Rostocks am Ausgang des Mittelalters. Berlin 1940 (= Historische Studien. 360). S. 46 A. 6.

Schobess, Rainer: Das Rostocker Liederbuch – eine niederdeutsche Handschrift aus dem 15. Jahrhundert. In: Kellermann, Gesine (Hrsg.): 36. Bevensen-Tagung. 16. bis 18. September 1983 in Bad Bevensen. Bad Bevensen 1984. S. 14–25, hier: S. 21.

Touber, Anthonius H.: Deutsche Strophenformen des Mittelalters. Stuttgart 1975 (= Repertorien zur deutschen Literaturgeschichte. 6). S. 39.

Wiegandt, Jochen (Hrsg.): Kennt ji all dat niege Leed? Liederbuch für Mecklenburg-Vorpommern. Hamburg 2003. S. 76–77.