"Vrawe hor vnde merke, watz ist myn claghe"

Textinformationen

Nummer im RLB: 46 (Claussen: 40)

Blattnummer: 35v; 36v

Texttyp: Register I – Werbelied (1.3.1)

Inhalt: Topische Minneklage (Fragment).

Textabdruck

Ranke/Müller-Blattau (1927) – S. 266 [74]

Item aliud Canticum.

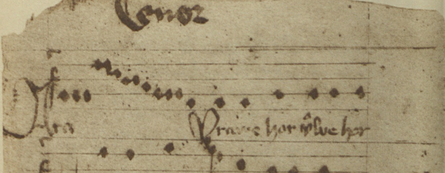

Tenor

Vra Vrawe hor, vrowe hor vnde merke watz iſt myn claghe,

de my de my ſo ſere ghekrenket hat:

Des iſt, des iſt myn alderhogheſte pyn,

datz ich ſo langhe motz van dir ſyn.

Eyn oghenblich iſt [mir ein tag

wann ich dich vrawe, wann ich dich vrawe] nicht zen ne mach,

ſo hat ſo hat myn hertze vorlanghen vil.

Vrawe hor vnde merke, watz iſt myn claghe,

de my ſo ſere ghekrenket hat:

Des iſt myn alderhogheſte pyn,

datz ich ſo langhe motz van dir ſyn.

Eyn oghenblich iſt [. . . . . . .]

[. . . . . .] nicht zen ne mach,

ſo hat myn hertze vorlanghen vil.

Claussen (1919) – S. 62

Vrawe hor, vrawe hor

Unde merke, watz iſt myn claghe,

De my ſo ſere ghekrenket hat,

Des iſt myn alderhogheſte pyn,

Datz ich ſo langhe motz van dir ſyn,

Eyn oghenblick iſt [lenger wan en tag,]

[Wan ich dich fraw] nich zen ne mach,

So hat myn hertze vorlanghen vil.

Sprachstand

H/N

Der Sprachstand von RLB 46 weist eine Mischung von hochdeutschen und niederdeutschen Formen auf.

Neben den Varianten Vrawe 'Frau' (V. 1), ist 'ist' (V. 1, 3, 5), hat 'hat' (V. 2, 7), ich 'ich' (V. 4), dir 'dir' (V. 4), syn 'sein' (V. 4) und hertze 'Herz' (V. 7) bezeugen auch mehrere hyperkorrigierte Formen die hd. Beeinflussung des Textes: Konsequent setzte der Schreiber die tz-Graphie dort ein, wo im Nd. unverschobener Verschlusslaut /t/ steht, unterschied dabei jedoch nicht zwischen hd. Frikativen und hd. Affrikaten als unterschiedlichen Verschieberesultaten aus germ. */t/: In hertze steht <tz> für die Affrikata /ts/, in watz 'was' (V. 1), datz 'dass' (V. 4) und motz 'muss' (V. 4) dagegen für den stimmlosen Spiranten /s/. Um einen weiteren Fall von hyperkorrekter Bildung handelt es sich bei -blich '-blick' (V. 5). In Analogie zu ich verwendete der Schreiber hier die Graphie <ch>, obwohl auch das Hd. in diesem Fall den unverschobenen Verschlusslaut /k/ und nicht wie bei ich den Reibelaut [X] hat. Bei der Variante motz handelt es sich zudem um eine Hybridform mit hd. und nd. Merkmalen: Während sich in der Hyperkorrektur die Anpassung an den hd. Lautstand im Konsonantismus zeigt, ist der Vokalismus nd.

Nd. sind die Pronomen de 'die' und my 'mir' (V. 2), der Superlativ alderhogheste 'allerhöchste' (V. 3), die Präposition van 'von' (V. 4), die z-Graphie im Anlaut von zen 'sehen' (V. 6) und das Präfix vor- (V. 7). Das Pronomen my (V. 2) ist darüber hinaus auch syntaktisch als Merkmal des Mnd. zu bestimmen, denn es steht hier in Akkusativposition und markiert so deutlich die Geltung des typisch mnd. Einheitskasus der Personalpronomen der 1. und 2. Person auf Dativ- oder Akkusativbasis.

Liste der Kennformen

| V. 1 | vrawe | 'Frau' | Hochdeutsch |

| V. 1 | watz | 'was' | Hyperkorrekte Form |

| V. 1 | ist | 'ist' | Hochdeutsch (Peters 2.1.10.3.) |

| V. 2 | my | 'mir' | Nordniederdeutsch, Südmärkisch, Westfälisch (Peters 2.4) |

| V. 2 | hat | 'hat' | Hochdeutsch |

| V. 3 | ist | 'ist' | Hochdeutsch (Peters 2.1.10.3.) |

| V. 4 | dir | 'dir' | Hochdeutsch |

| V. 4 | ich | 'ich' | Hochdeutsch |

| V. 4 | datz | 'dass' | Hyperkorrekte Form |

| V. 4 | motz | 'muss' | Hybridform, Hyperkorrekte Form |

| V. 4 | syn | 'sein' | Hochdeutsch (Peters 2.1.10.3.) |

| V. 5 | oghenblich | 'Augenblick' | Hyperkorrekte Form |

| V. 5 | ist | 'ist' | Hochdeutsch (Peters 2.1.10.3.) |

| V. 6 | zen | 'sehen' | Frühmittelniederdeutsch, Westen (Westfälisch) (Peters 1.4.6.) |

| V. 7 | hertze | 'Herz' | Hochdeutsch |

Einspielungen

RLB 46: Vrawe hor vnde merke, watz ist myn claghe

Lilienthal: Rostocker Liederbuch

Parallelüberlieferung

- Berlin, Staatsbibliothek Preußischer Kulturbesitz: Mus. ms. 40 613 (Lochamer Liederbuch), S. 21

- München, Bayerische Staatsbibliothek: Cgm 379 (Augsburger Liederbuch), Bl. 107r/v

Literatur

Classen, Albrecht: Deutsche Liederbücher des 15. und 16. Jahrhunderts. Münster [u.a.] 2001 (= Volksliedstudien. 1). S. 270, 274.

Claussen, Bruno: Über den Fund eines niederdeutschen Liederbuchs aus dem Ende des 15. Jahrh. in Rostock. In: Korrespondenzblatt des Vereins für niederdeutsche Sprachforschung. 35. 1915. 2/3. S. 18–24, hier: S. 23.

Claussen, Bruno (Hrsg.): Rostocker niederdeutsches Liederbuch vom Jahre 1478. Herausgegeben von Bruno Claussen mit einer Auswahl der Melodien bearbeitet von Albert Thierfelder. Buchschmuck von Thuro Balzer. Rostock 1919. S. VII, 62.

Daebeler, Hans Jürgen: Musiker und Musikpflege in Rostock von der Stadtgründung bis 1700. Dissertation der Hohen Philosophischen Fakultät der Universität Rostock. Rostock 1966. S. 182.

Heydeck, Kurt: Die mittelalterlichen Handschriften der Universitätsbibliothek Rostock. Beschrieben von Kurt Heydeck. Wiesbaden 2001 (= Kataloge der Universitätsbibliothek Rostock. Erster Band: Die mittelalterlichen Handschriften). S. 131, 454.

Holznagel, Franz-Josef / Möller, Hartmut: Ein Fall von Interregionalität. Oswalds von Wolkenstein "Wach auf, mein hort" (Kl 101) in Südtirol und in Norddeutschland. In: Tervooren, Helmut / Haustein, Jens (Hrsg.): Regionale Literaturgeschichtsschreibung. Aufgaben, Analysen und Perspektiven. Berlin 2003. S. 102–133, hier: S. 127.

Holznagel, Franz-Josef: Das 'Rostocker Liederbuch' und seine neue kritische Edition. Unter Mitarbeit von Andreas Bieberstedt, Udo Kühne und Hartmut Möller. In: Niederdeutsches Jahrbuch. 133. 2010. S. 45–86, hier: S. 55.

Holznagel, Franz-Josef: Rostocker Liederbuch. In: Kühlmann, Wilhelm (Hrsg.): Killy Literaturlexikon. Autoren und Werke des deutschsprachigen Kulturraumes. 2., vollst. überarb. Aufl. Berlin / Boston 2008–2102. Band 10. 2011. S. 35–36, hier: S. 35–36.

Holznagel, Franz-Josef: Songs and Identities. Handwritten Secular Songbooks in German-Speaking Areas of the Fifteenth and Sixteenth Centuries. In: Poel, Dieuwke van der / Grijp, Louis Peter / Anrooij, Wim van (Hrsg.): Identity, Intertextuality, and Performance in Early Modern Song Culture. Leiden, Boston 2016 (= Intersections. 43). S. 118-149, hier: S. 133.

Kornrumpf, Gisela: Ave pulcherrima regina. Zur Verbreitung und Herkunft der Melodie einer Marien-Cantio im Rostocker Liederbuch. In: Heller, Karl / Möller, Hartmut / Waczkat, Andreas (Hrsg.): Musik in Mecklenburg. Beiträge eines Kolloquiums zur mecklenburgischen Musikgeschichte veranstaltet vom Institut für Musikwissenschaft der Universität Rostock, 24.–27. September 1997. Mit einer Zeittafel und einer Auswahlbibliographie zur mecklenburgischen Musikgeschichte. Hildesheim / Zürich / New York 2000. S. 157–172, hier: S. 158.

Lang, Margarete (Hrsg.): Ostdeutscher Minnesang. Auswahl und Übertragung von Margarete Lang. Melodien herausgegeben von Walter Salmen. Lindau / Konstanz 1958 (= Schriften des Kopernikuskreises. 3). S. 16, 90–91, 125.

Lietz, Hanno (Hrsg.): Bruno Claussen an der Universitätsbibliothek Rostock. 1912–1949. Rostock 1995 (= Veröffentlichungen der Universitätsbibliothek Rostock. 121). S. 57.

März, Christoph: Deutsche Liederbücher im Spiegel ihrer musikalischen Notation. Zur Disposition von Text- und Melodieaufzeichnung. In: Heller, Karl / Möller, Hartmut / Waczkat, Andreas (Hrsg.): Musik in Mecklenburg. Beiträge eines Kolloquiums zur mecklenburgischen Musikgeschichte veranstaltet vom Institut für Musikwissenschaft der Universität Rostock, 24.–27. September 1997. Mit einer Zeittafel und einer Auswahlbibliographie zur mecklenburgischen Musikgeschichte. Hildesheim / Zürich / New York 2000. S. 129–148, hier: S. 143.

Müller-Blattau, Joseph M.: Wach auff, mein hort! Studie zur deutschen Liedkunst des 15. Jahrhunderts. In: Rosenthal, Karl August (Hrsg.): Studien zur Musikgeschichte. Festschrift für Guido Adler zum 75. Geburtstag. Wien / Leipzig 1930. S. 92–99, hier: S. 95.

Ranke, Friedrich / Müller-Blattau, Joseph M. (Hrsg.): Das Rostocker Liederbuch nach den Fragmenten der Handschrift neu herausgegeben von Friedrich Ranke und J. M. Müller-Blattau. Halle (Saale) 1927 (= Schriften der Königsberger Gelehrten Gesellschaft. Geisteswissenschaftliche Klasse. 4. Jahr. Heft 5), S. 196–200, 202, 204, 208–209 (Lied Nr. 46 hier fälschlicherweise als 47 bezeichnet), 213, 265–266, 287, 297, 305.

Salmen, Walter / Petzsch, Christoph (Hrsg.): Das Lochamer-Liederbuch. Einführung und Bearbeitung der Melodien von Walter Salmen. Einleitung und Bearbeitung der Texte von Christoph Petzsch. Wiesbaden 1972 (= Denkmäler der Tonkunst in Bayern. NF. Sonderband. 2). S. 59, 61.

Salmen, Walter: Das 'Rostocker Liederbuch'. Eine Standortbestimmung. In: Heller, Karl / Möller, Hartmut / Waczkat, Andreas (Hrsg.): Musik in Mecklenburg. Beiträge eines Kolloquiums zur mecklenburgischen Musikgeschichte veranstaltet vom Institut für Musikwissenschaft der Universität Rostock, 24.–27. September 1997. Mit einer Zeittafel und einer Auswahlbibliographie zur mecklenburgischen Musikgeschichte. Hildesheim / Zürich / New York 2000. S. 109–128, hier: S. 123–124.

Sittig, Doris: Vyl wonders machet minne. Das deutsche Liebeslied in der ersten Hälfte des 15. Jahrhunderts. Versuch einer Typologie. Göppingen 1987 (= Göppinger Arbeiten zur Germanistik. 465). S. 38, 43, 64, 165, 178–179, 366.

Touber, Anthonius H.: Deutsche Strophenformen des Mittelalters. Stuttgart 1975 (= Repertorien zur deutschen Literaturgeschichte. 6). S. 40.

Wendler, Josef: Studien zur Melodiebildung bei Oswald von Wolkenstein. Die Formeltechnik in den einstimmigen Liedern. Diss. Saarbrücken 1961. Tutzing 1963. S. 154, 198.