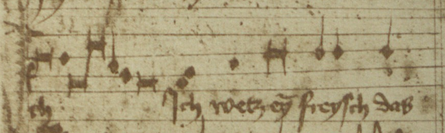

"Ich wetz eyn freysch das frawelyn tzart"

Textinformationen

Nummer im RLB: 44 (Claussen: 38)

Blattnummer: 34v

Texttyp: Register I – Werbelied (1.3.1)

Inhalt: Kurzer Frauenpreis (mit topischer Dienstversicherung).

Textabdruck

Ranke/Müller-Blattau (1927) – S. 264 [72]f.

Ich wetz eyn freyſch das frawelyn tzart,

ſe licht mir in deme hertzen art,

ach ghot, wer ſe to myr ghekart!

Se iſt eres modes alſo ſtolt,

in dogheden luchtet ſe alſo dat rode gold,

ik byn er van herten holt.

Se iſt en vrowe doghentlik,

nerghen weyt ik er ghelik,

ſe heyt ſik van eren rijck.

Roet, wit, gron is er ghekleyt,

er kummer is mir van herten l[eyt]

[. . . . . . . . . . . .]

Claussen (1919) – S. 61

Jch wetz eyn freyſches frawelyn tzart,

Se licht mir in deme hertzen art,

Ach ghot, wer ſe to myr ghekart.

Se iſt eres modes alſo ſtolt,

Jn dogheden luchtet alſo dat rode gold,

Jk byn er van herten holt.

Se iſt en vrowe doghentlik,

Nerghen weyt ik er ghelik,

Se helt ſik van eren rych.

Roet wit gron is er ghekleyt,

Er kummer is [mir] van [herten leyt,]

[To ſteden denſte byn ik bereyt.]

Sprachstand

H/N

Der Sprachstand von RLB 44 ist mittelniederdeutsch, weist jedoch mehrere hochdeutsch beeinflusste Formen auf.

Bei der Variante ghekart 'gekehrt' (V. 3) handelt es sich um die einzige nd. Kennform im Text, die zudem wenig Aussagekraft besitzt, da sie sowohl für das Nordnd. als auch für das Ostf. kennzeichnend ist.

Hd. sind die Pronominalformen Ich 'ich' (V. 1) und mir/myr 'mir' (V. 2, 3, 11), die finite Verbform ist 'ist' (V. 4, 7), das Diminutivum frawelyn 'Fräulein' (V. 1) sowie die Varianten das 'das' (V. 1), und hertzen 'Herzen' (V. 2) mit auslautendem Spiranten bzw. inlautender Affrikata, wo das Nd. unverschobene Verschlusslaute hat. Bei tzart 'zart' (V. 1) könnte es sich um ein Lehnwort aus dem Hd. handeln. Der anlautende Konsonant /ts/ bei hd. Lehnwörtern wurde allerdings meist mit <s>, nicht wie hier mit <tz> wiedergegeben (Lasch § 327, 328).

Um eine hd.-nd. Hybridform handelt es sich schließlich bei wetz 'weiß' (V. 1). Während die Graphie <e> nd. Vokalqualität reflektiert, ist die Schreibung <tz> im Auslaut ein Reflex des hd. Lautstandes. Allerdings liegt hier eine Hyperkorrektur vor: Anders als bei das hat der Schreiber die auslautende hd. Spirans nicht mit <s>, sondern mit der Graphie <tz> realisiert. So hat er ohne Rücksicht auf die unterschiedlichen hd. Verschiebeergebnisse von germ. */t/ sowohl für die Affrikata /ts/ (hertzen) als auch für die Spirans /s/ die Graphie <tz> eingesetzt.

Liste der Kennformen

| V. 1 | Ich | 'ich' | Hochdeutsch |

| V. 1 | wetz | 'weiß' | Hybridform |

| V. 1 | das | 'das' | Hochdeutsch |

| V. 1 | frawelyn | 'Fräulein' | Hochdeutsch |

| V. 1 | tzart | 'zart' | Hochdeutsch |

| V. 2 | mir | 'mir' | Hochdeutsch |

| V. 2 | hertzen | 'Herzen' | Hochdeutsch |

| V. 3 | myr | 'mir' | Hochdeutsch |

| V. 3 | ghekart | 'gekehrt' | Nordniederdeutsch, Ostfälisch (Peters 1.1.5.2.) |

| V. 4 | ist | 'ist' | Hochdeutsch (Peters 2.1.10.3.) |

| V. 7 | ist | 'ist' | Hochdeutsch (Peters 2.1.10.3.) |

| V. 11 | mir | 'mir' | Hochdeutsch |

Einspielungen

RLB 44: Ich wetz eyn freysch das frawelyn tzart

Lilienthal: Rostocker Liederbuch

Parallelüberlieferung

Keine Parallelüberlieferung bekannt.

Literatur

Beckers, Hartmut: Mittelniederdeutsche Literatur. Versuch einer Bestandsaufnahme (III). In: Niederdeutsches Wort. 19. 1979. S. 1–28, hier: S. 11.

Classen, Albrecht: Deutsche Liederbücher des 15. und 16. Jahrhunderts. Münster [u.a.] 2001 (= Volksliedstudien. 1). S. 274.

Claussen, Bruno: Über den Fund eines niederdeutschen Liederbuchs aus dem Ende des 15. Jahrh. in Rostock. In: Korrespondenzblatt des Vereins für niederdeutsche Sprachforschung. 35. 1915. 2/3. S. 18–24, hier: S. 22.

Claussen, Bruno (Hrsg.): Rostocker niederdeutsches Liederbuch vom Jahre 1478. Herausgegeben von Bruno Claussen mit einer Auswahl der Melodien bearbeitet von Albert Thierfelder. Buchschmuck von Thuro Balzer. Rostock 1919. S. VII, 61.

Daebeler, Hans Jürgen: Musiker und Musikpflege in Rostock von der Stadtgründung bis 1700. Dissertation der Hohen Philosophischen Fakultät der Universität Rostock. Rostock 1966. S. 182.

Heydeck, Kurt: Die mittelalterlichen Handschriften der Universitätsbibliothek Rostock. Beschrieben von Kurt Heydeck. Wiesbaden 2001 (= Kataloge der Universitätsbibliothek Rostock. Erster Band: Die mittelalterlichen Handschriften). S. 131, 442.

Holznagel, Franz-Josef: Das 'Rostocker Liederbuch' und seine neue kritische Edition. Unter Mitarbeit von Andreas Bieberstedt, Udo Kühne und Hartmut Möller. In: Niederdeutsches Jahrbuch. 133. 2010. S. 45–86, hier: S. 54, 55 A. 35.

Holznagel, Franz-Josef: Rostocker Liederbuch. In: Kühlmann, Wilhelm (Hrsg.): Killy Literaturlexikon. Autoren und Werke des deutschsprachigen Kulturraumes. 2., vollst. überarb. Aufl. Berlin / Boston 2008–2102. Band 10. 2011. S. 35–36, hier: S. 35–36.

Holznagel, Franz-Josef: Songs and Identities. Handwritten Secular Songbooks in German-Speaking Areas of the Fifteenth and Sixteenth Centuries. In: Poel, Dieuwke van der / Grijp, Louis Peter / Anrooij, Wim van (Hrsg.): Identity, Intertextuality, and Performance in Early Modern Song Culture. Leiden, Boston 2016 (= Intersections. 43). S. 118-149, hier: S. 133.

Kornrumpf, Gisela: Ave pulcherrima regina. Zur Verbreitung und Herkunft der Melodie einer Marien-Cantio im Rostocker Liederbuch. In: Heller, Karl / Möller, Hartmut / Waczkat, Andreas (Hrsg.): Musik in Mecklenburg. Beiträge eines Kolloquiums zur mecklenburgischen Musikgeschichte veranstaltet vom Institut für Musikwissenschaft der Universität Rostock, 24.–27. September 1997. Mit einer Zeittafel und einer Auswahlbibliographie zur mecklenburgischen Musikgeschichte. Hildesheim / Zürich / New York 2000. S. 157–172, hier: S. 158.

Lang, Margarete (Hrsg.): Ostdeutscher Minnesang. Auswahl und Übertragung von Margarete Lang. Melodien herausgegeben von Walter Salmen. Lindau / Konstanz 1958 (= Schriften des Kopernikuskreises. 3). S. 18, 78–79, 124. Lietz, Hanno (Hrsg.): Bruno Claussen an der Universitätsbibliothek Rostock. 1912–1949. Rostock 1995 (= Veröffentlichungen der Universitätsbibliothek Rostock. 121). S. 57.

März, Christoph: Deutsche Liederbücher im Spiegel ihrer musikalischen Notation. Zur Disposition von Text- und Melodieaufzeichnung. In: Heller, Karl / Möller, Hartmut / Waczkat, Andreas (Hrsg.): Musik in Mecklenburg. Beiträge eines Kolloquiums zur mecklenburgischen Musikgeschichte veranstaltet vom Institut für Musikwissenschaft der Universität Rostock, 24.–27. September 1997. Mit einer Zeittafel und einer Auswahlbibliographie zur mecklenburgischen Musikgeschichte. Hildesheim / Zürich / New York 2000. S. 129–148, hier: S. 142.

Petzsch, Christoph: Weiterdichten (Nr. 1). In: Petzsch, Christoph: Das Lochamer Liederbuch. Studien. München 1967 (= Münchener Texte und Untersuchungen zur deutschen Literatur des Mittelalters. 19). S. 113–123, hier: S. 113 A. 3.

Ranke, Friedrich / Müller-Blattau, Joseph M. (Hrsg.): Das Rostocker Liederbuch nach den Fragmenten der Handschrift neu herausgegeben von Friedrich Ranke und J. M. Müller-Blattau. Halle (Saale) 1927 (= Schriften der Königsberger Gelehrten Gesellschaft. Geisteswissenschaftliche Klasse. 4. Jahr. Heft 5), S. 196–198, 200, 204, 213, 264–265, 287, 296, 304.

Schobess, Rainer: Das Rostocker Liederbuch – eine niederdeutsche Handschrift aus dem 15. Jahrhundert. In: Kellermann, Gesine (Hrsg.): 36. Bevensen-Tagung. 16. bis 18. September 1983 in Bad Bevensen. Bad Bevensen 1984. S. 14–25, hier: S. 20.

S[eelmann], W[ilhelm]: Rezension zu: Rostocker Niederdeutsches Liederbuch v. J. 1478. Hrg. von Bruno Claussen. Mit einer Auswahl der Melodien bearb. von Alb. Thierfelder. Rostock, Hinstorffs Hofbuchdruckerei 1919. In: Korrespondenzblatt des Vereins für niederdeutsche Sprachforschung. 37. 1919/1921. S. 64.

Touber, Anthonius H.: Deutsche Strophenformen des Mittelalters. Stuttgart 1975 (= Repertorien zur deutschen Literaturgeschichte. 6). S. 39.