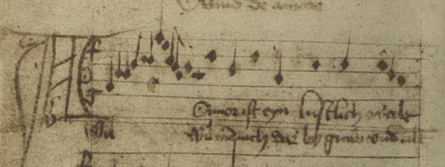

"Amor ist eyn lustlich walt"

Textinformationen

Nummer im RLB: 43 (Claussen: 36)

Blattnummer: 33v–34r

Texttyp: Register I – Werbelied (1.3.1)

Inhalt: Spätmittelalterliche Variante des Werbeliedes. Bei der Nr. 43 handelt es sich um einen lateinisch-deutschen Mischtext, bei dem sich deutsche und lateinische Verse nach dem Muster der sogenannten 'makkaronischen Poesie' abwechseln. Das Lied handelt von Amor, es preist die Macht der Minne und klagt über die "Cleffer", die Schwätzer, von denen die Liebenden mit Argwohn betrachtet werden.

Nummer im RLB: 43 (Claussen: 36)

Blattnummer: 33v–34r

Texttyp: Register I – Werbelied (1.3.1)

Inhalt: Spätmittelalterliche Variante des Werbeliedes. Bei der Nr. 43 handelt es sich um einen lateinisch-deutschen Mischtext, bei dem sich deutsche und lateinische Verse nach dem Muster der sogenannten 'makkaronischen Poesie' abwechseln. Das Lied handelt von Amor, es preist die Macht der Minne und klagt über die "Cleffer", die Schwätzer, von denen die Liebenden mit Argwohn betrachtet werden.

Textabdruck

Ranke/Müller-Blattau (1927) – S. 263 [71]f.

Aliud de amore.

V’ Amor iſt eyn luſtlich walt,

mentis, cordis eſt ſera.

Vil mennich dar by graw vnd alt

erit, gerit ſeuera.

Omnia ſuppeditat:

ze drift der kleffer ſmertze,

ſenſum denſum floritat

des hertzen gulden ertze.

V’ In weme ſe ſtete brynnet,

tutelam fert doloris.

Neyn trurent de by wynnet,

tenet ſcutum amoris.

Omnia ſuppeditat,

ſe drifft der etc.

V’ Cleffer an der houeſcheit

eum non cito ledit.

Id is dem hertzen doch eyn kreyt,

ſed wlnus ſane cedit.

Wer klaffen wil al ſunder ſpil,

non dignus eſt amari.

der eren ſtil to breken wil

eſt dignus [deturpari]

V’ Wesen ghemeyt vor kleffer kleyt,

hii querunt def[. . . . . . .]

Stete bereyt to houeſcheit:

ſic valent nil turpar[e]

Wer klaffen wil al ſunder (ſpil),

non dignus eſt amari;

der eren ſtil to breken wil,

eſt dignus deturpari.

Claussen (1919) – S. 59f.

Amor iſt eyn luſtlich walt,

Mentis, cordis est sera,

Vil mennich dar by graw vnde alt

Erit, gerit severa.

Omnia suppeditat,

Ze drift der kleffer ſmertze,

Sensum densum flectitat

Der hertzen gulden ertze.

Jn weme ſe ſtete brynnet,

Tutelam fert doloris,

Neyn trurent dar by wynnet,

Tenet scutum amoris.

Omnia suppeditat etc.

Cleffer an der hoveſcheyt

Eum non cito ledit,

Jd is dem hertzen doch eyn ſtreyt,

Sed vulnus sane cedit.

Wer klaffen wil al ſunder ſpil,

Non dignus est amari,

Der eren ſtil to brecken wil,

Est dignus [deturpari].

Weſen ghemeyt vor kleffer kleyt

Hic quaerit defaecare,

Stete bereyt to hoveſcheyt,

Sic valet nil repar[are].

Wer kleffen wil al ſunder (ſpil)

Non dignus est amari,

Der eren ſtil to breken wil,

Est dignus deturpari.

Sprachstand

L/H/N

Bei RLB 43 handelt es sich um einen lateinisch-deutschen Mischtext, wobei die volkssprachigen Textpassagen deutlich hochdeutsch geprägt sind.

Dies zeigt sich vor allem an der Verwendung der Graphie <tz> zur Realisierung der hd. Affrikata /ts/, wo im Mnd. der Plosiv /t/ stehen würde, und zwar bei smertze 'Schmerz' (V. 6) und hertzen 'Herzen' (V. 8, 17). Weitere hd. Varianten sind ist (V. 1), alt 'alt' (V. 3), stete 'stetig, stets' (V. 9, 25), brynnet 'brennt' (V. 9), Wer (V. 19, 27) sowie kleffer/Cleffer 'Klaffer, Schwätzer' und klaffen 'klaffen, schwätzen' (V. 6, 15, 19, 23, 27). Der Endreim brynnet-wynnet (V. 9, 11) legt überdies die Vermutung nahe, dass der Text hd. Ursprungs ist. Denn die Verwendung von bernet als mnd. Entsprechung des ersten Reimwortes ermöglichte im Gegensatz zur hd. Variante an dieser Stelle keinen reinen Reim.

Liste der Kennformen

| V. 1 | ist | 'ist' | Hochdeutsch (Peters 2.1.10.3.) |

| V. 3 | alt | 'alt' | Hochdeutsch |

| V. 6 | ze | 'sie' | Frühmittelniederdeutsch, Westen (Peters 1.4.6.) |

| V. 6 | kleffer | 'Klaffer' (Schwätzer, Verräter) | Hochdeutsch |

| V. 6 | smertze | 'Schmerz' | Hochdeutsch |

| V. 8 | hertzen | 'Herzen' | Hochdeutsch |

| V. 8 | ertze | 'Erz' | Hochdeutsch |

| V. 9 | stete | 'stetig' | Hochdeutsch |

| V. 9 | brynnet | 'brennt' | Hochdeutsch |

| V. 15 | Cleffer | 'Klaffer' (Schwätzer, Verräter) | Hochdeutsch |

| V. 17 | hertzen | 'Herzen' | Hochdeutsch |

| V. 19 | Wer | 'wer' | Hochdeutsch |

| V. 19 | klaffen | 'klaffen' (schwätzen, verraten) | Hochdeutsch |

| V. 23 | kleffer | 'Klaffer' (Schwätzer, Verräter) | Hochdeutsch |

| V. 25 | Stete | 'stets' | Hochdeutsch |

| V. 27 | Wer | 'wer' | Hochdeutsch |

| V. 27 | klaffen | 'klaffen' (schwätzen, verraten) | Hochdeutsch |

Einspielungen

RLB 43: Amor ist ein lustlich walt

RLB-Ensemble: Das Rostocker Liederbuch

RLB 43: Amor ist ein lustlik walt

Ensemble Wendelin Mueller-Blattau: Goldene Lieder des Mittelalters

RLB 43: Amor ist eyn lustlich walt

Ensemble fuer fruehe Musik Augsburg: Melancholia

RLB 43: Amor ist eyn lustlich walt

Lilienthal: Rostocker Liederbuch

Parallelüberlieferung

Keine Parallelüberlieferung bekannt.

Literatur

Beckers, Hartmut: Mittelniederdeutsche Literatur. Versuch einer Bestandsaufnahme (III). In: Niederdeutsches Wort. 19. 1979. S. 1–28, hier: S. 11.

B[olte], J[ohannes]: Rezension zu: Rostocker Niederdeutsches Liederbuch vom Jahre 1478, hsg. von Bruno Claussen, mit einer Auswahl der Melodien bearbeitet von Albert Thierfelder. Rostock, C. Hinstorff 1919. In: Zeitschrift des Vereins für Volkskunde. 30–32. 1920–1922. S. 28.

Classen, Albrecht: Deutsche Liederbücher des 15. und 16. Jahrhunderts. Münster [u.a.] 2001 (= Volksliedstudien. 1). S. 274.

Claussen, Bruno: Über den Fund eines niederdeutschen Liederbuchs aus dem Ende des 15. Jahrh. in Rostock. In: Korrespondenzblatt des Vereins für niederdeutsche Sprachforschung. 35. 1915. 2/3. S. 18–24, hier: S. 21.

Claussen, Bruno (Hrsg.): Rostocker niederdeutsches Liederbuch vom Jahre 1478. Herausgegeben von Bruno Claussen mit einer Auswahl der Melodien bearbeitet von Albert Thierfelder. Buchschmuck von Thuro Balzer. Rostock 1919. S. VII, XIX, 59–60.

Daebeler, Hans Jürgen: Musiker und Musikpflege in Rostock von der Stadtgründung bis 1700. Dissertation der Hohen Philosophischen Fakultät der Universität Rostock. Rostock 1966. S. 182.

Heydeck, Kurt: Die mittelalterlichen Handschriften der Universitätsbibliothek Rostock. Beschrieben von Kurt Heydeck. Wiesbaden 2001 (= Kataloge der Universitätsbibliothek Rostock. Erster Band: Die mittelalterlichen Handschriften). S. 131, 435.

Holtorf, Arne: 'Rostocker Liederbuch'. In: Ruh, Kurt / Wachinger, Burghart (Hrsg.): Die deutsche Literatur des Mittelalters. Verfasserlexikon. Begründet von Wolfgang Stammler, fortgeführt von Karl Langosch. Unter Mitarbeit zahlreicher Fachgelehrter herausgegeben von Kurt Ruh zusammen mit Gundolf Keil, Werner Schröder, Burghart Wachinger, Franz Josef Worstbrock. 2., völlig neu bearb. Aufl. Berlin / New York 1978–2008. Bd. 8. Sp. 253–257, hier: Sp. 255–256.

Holznagel, Franz-Josef: Das 'Rostocker Liederbuch' und seine neue kritische Edition. Unter Mitarbeit von Andreas Bieberstedt, Udo Kühne und Hartmut Möller. In: Niederdeutsches Jahrbuch. 133. 2010. S. 45–86, hier: S. 55.

Holznagel, Franz-Josef: Rostocker Liederbuch. In: Kühlmann, Wilhelm (Hrsg.): Killy Literaturlexikon. Autoren und Werke des deutschsprachigen Kulturraumes. 2., vollst. überarb. Aufl. Berlin / Boston 2008–2102. Band 10. 2011. S. 35–36, hier: S. 36.

Kornrumpf, Gisela: Ave pulcherrima regina. Zur Verbreitung und Herkunft der Melodie einer Marien-Cantio im Rostocker Liederbuch. In: Heller, Karl / Möller, Hartmut / Waczkat, Andreas (Hrsg.): Musik in Mecklenburg. Beiträge eines Kolloquiums zur mecklenburgischen Musikgeschichte veranstaltet vom Institut für Musikwissenschaft der Universität Rostock, 24.–27. September 1997. Mit einer Zeittafel und einer Auswahlbibliographie zur mecklenburgischen Musikgeschichte. Hildesheim / Zürich / New York 2000. S. 157–172, hier: S. 158–159.

Lietz, Hanno (Hrsg.): Bruno Claussen an der Universitätsbibliothek Rostock. 1912–1949. Rostock 1995 (= Veröffentlichungen der Universitätsbibliothek Rostock. 121). S. 57.

März, Christoph: Deutsche Liederbücher im Spiegel ihrer musikalischen Notation. Zur Disposition von Text- und Melodieaufzeichnung. In: Heller, Karl / Möller, Hartmut / Waczkat, Andreas (Hrsg.): Musik in Mecklenburg. Beiträge eines Kolloquiums zur mecklenburgischen Musikgeschichte veranstaltet vom Institut für Musikwissenschaft der Universität Rostock, 24.–27. September 1997. Mit einer Zeittafel und einer Auswahlbibliographie zur mecklenburgischen Musikgeschichte. Hildesheim / Zürich / New York 2000. S. 129–148, hier: S. 142.

Moser, Hugo / Müller-Blattau, Joseph (Hrsg.): Deutsche Lieder des Mittelalters von Walther von der Vogelweide bis zum Lochamer Liederbuch. Texte und Melodien. Stuttgart 1968. S. 285–286, 350.

Petzsch, Christoph: Zur Vorgeschichte der Stammbücher. Nachschriften und Namen im Königsteiner Liederbuch. In: Archiv für das Studium der neueren Sprachen und Literaturen. 222. 1985. S. 273–292, hier: S. 280 A. 25.

Ranke, Friedrich / Müller-Blattau, Joseph M. (Hrsg.): Das Rostocker Liederbuch nach den Fragmenten der Handschrift neu herausgegeben von Friedrich Ranke und J. M. Müller-Blattau. Halle (Saale) 1927 (= Schriften der Königsberger Gelehrten Gesellschaft. Geisteswissenschaftliche Klasse. 4. Jahr. Heft 5), S. 198, 200, 204, 213, 263–264, 287, 296, 304, 310.

Rieschel, Hanspeter: Die alten niederdeutschen Lieder des Rostocker Liederbuches. In: Deutsche Musikkultur. 3. 1938/1939. S. 472–477, hier: S. 475.

Schobess, Rainer: Das Rostocker Liederbuch – eine niederdeutsche Handschrift aus dem 15. Jahrhundert. In: Kellermann, Gesine (Hrsg.): 36. Bevensen-Tagung. 16. bis 18. September 1983 in Bad Bevensen. Bad Bevensen 1984. S. 14–25, hier: S. 20.

Touber, Anthonius H.: Deutsche Strophenformen des Mittelalters. Stuttgart 1975 (= Repertorien zur deutschen Literaturgeschichte. 6). S. 39.

Wachinger, Burghart: Liebeslieder vom späten 12. bis zum frühen 16. Jahrhundert. In: Haug, Walter (Hrsg.): Mittelalter und frühe Neuzeit. Übergänge, Umbrüche und Neuansätze. Tübingen 1999. S. 1–29, hier: S. 6 A. 20.