"Mir is myn perd vornegheld ghar"

Textinformationen

Nummer im RLB: 38 (Claussen: 32)

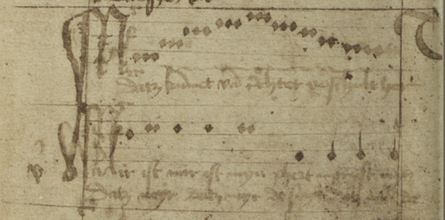

Blattnummer: 30r/v; 36r/v (Melodie); 43v (Federproben mit Melodie)

Texttyp: Register III – Derb-erotisches Lied (1.4.3)

Inhalt: Derb-erotisches Lied, das mit einer ausgeprägten Sexualmetaphorik arbeitet: Klage eines Mannes darüber, dass zur Fastnachtszeit sein Pferd (seine Frau) durch den Schmied (den Nebenbuhler) 'vernagelt' worden sei, also durch das Einschlagen eines Nagels in den Huf (durch den Beischlaf) so sehr geschädigt wurde, dass das Pferd nicht mehr 'geritten' werden kann. In Folge dessen soll es auf dem Jahrmarkt ausgetauscht werden; außerdem wünscht sich der Ich-Sprecher, dass sich der 'Schmied' den Hals brechen möge.

Textabdruck

Ranke/Müller-Blattau (1927) – S. 256 [64]f.

Item.

Mir is myn perd vornegheld ghar,

dat kumpt van rechter vnſchuld to,

dat my de ſmyd des ghudes nicht en ghan,

So deyt he alze en rechter boſer man,

went ich des anders nicht ghereken kan

wen an dem dummen dere.

Reke myr myn ſporen, dar tho myn blancke ſwerd,

nü ſadel my myn alderbeſte perd:

to dem iarmarkede wil ik ryden.

Roſtuſchen, kopſlaghen kan ik wol:

ik gheue enen gulen vor enen olden gorren,

dat is myn trud gheſelle.

[Vp eyne vaſtelnacht dat geſchach,

dat my myn perd vorneghelt] was,

dat kumpt van ſmedes ſchulde to.

wol hen, ik weghe up heyl!

ik hope he breket noch hals vnde ben en twey,

de my van leff hat ghedrunghen.

Mir iſt, mir iſt myn phert, myr ist myn phert vor neghelt gar,

datz kummet van rechter vnſchult her,

datz myr, datz myr de ſmyt, datz mir de ſmyt des guden nicht en gan.

Roſtuschen, kopſlagen kan ik wol,

ik geue enen gulen vor enen olden gorren,

dat is myn trud, dat is myn trud gheſelle.

mir ist myn fert

[Datz] kumpt von rechter vnſchult etc.

Claussen (1919) – S. 55

Mir is myn perd vornegheld ghar,

Dat kumpt van rechter unſchuld her,

Dat my de ſmyd des ghudes nicht en ghan,

So deyt he alze en rechter boſer man,

Went ich des anders nicht ghereken kan

Wen an dem dummen dere.

Reke myr myn ſporen, dar tho myn blancke ſwerd,

Nu ſadel my myn alderbeſte perd,

To dem iarmarkede wil ik ryden,

Rostuſchen, kopſlagen kan ik wol,

Jk gheve enen gulen vor enen olden gorren,

Dat is myn trud gheſelle.

Up eyne vaſtelnacht dat gheſchach,

Dat my myn perd vorneghelt was,

Dat kumpt van ſmedes ſculde to.

Wolhen, ik wege up heyl!

Jk hope, he brekt noch hals vnde ben entwey,

De my van leve hat gedrungen.

Sprachstand

H/N

Bei grundsätzlich mittelniederdeutschem Sprachstand enthält RLB 38 verschiedene Formen hochdeutscher Prägung.

Das Lied ist insgesamt dreimal in der Handschrift aufgezeichnet worden: das erste Mal auf Blatt 30r und 30v vollständig und ohne Melodie (= 38a), ein zweites Mal auf Blatt 36r und 36v ohne die Verse 7 bis 9 und mit Melodie (= 38b) sowie ein drittes Mal auf Blatt 43v als Federprobe mit Text und Melodie der Verse 1 und 2 (= 38c). Ranke und Müller-Blattau haben die Fassung a abgedruckt und die in a abgeschnittenen Verse 13 und 14 nach b ergänzt.

Der Sprachstand der drei Verschriftlichungen von Nr. 38 ist hinsichtlich der hd. Indizien variant, und zwar in der Weise, dass in den Melodie-Fassungen 38b und 38c mehr hd. beeinflusste Varianten nachgewiesen werden können, als in der Fassung 38a ohne Melodie. Neben dem Pronomen my 'mir' (V. 3, 8, 18) finden sich in 38a die hd. Pronominalvarianten Mir bzw. myr (V. 1, 7) und ich 'ich' (V. 5). Ferner enthält Fassung a die hd. Verbform hat 'hat' (V. 18).

Die Unterschiede zu 38b und 38c betreffen vordergründig die Verse 1 bis 3: Besonders bemerkenswert sind hier die divergierenden schriftsprachlichen Ausprägungen der Variable 'Pferd' (V. 1): Fassung a realisiert die genuin nd. Variante pert mit Plosiv im Anlaut; hingegen indizieren die Graphien <ph> und <f> bei phert in Fassung b und fert in Fassung c den Versuch, den hd. Lautstand (Affrikata) in der Schrift wiederzugeben.

Bei der Schreibung <ph> handelt es sich um eine für nd. Schreiber typische hybride Schreibvariante, die bei der Verschriftung von hd. Texten zur Anwendung kam (vgl. Klein: Niederdeutsch und Hochdeutsch in mittelhochdeutscher Zeit, S. 209). In b findet sich überdies zweimal die Variante datz 'das/dass' (V. 2, 3) anstelle der nd. Entsprechung dat mit Plosiv im Auslaut. Häufig ein Zeichen von Hyperkorrektur, könnte die Graphie <tz> unter Einbeziehung des <ph>-Befundes in diesem Fall auch als hybride Bildung aus nd. <t> und hd. <z> aufgefasst werden (Ebd.). Zuletzt belegen auch die Varianten myr (V. 3) und ist (V. 1) die stärker ausgeprägte hd. Beeinflussung von 38b bzw. 38c. Denn die Fassung a realisiert hier nd. my und is.

Liste der Kennformen

| V. 1 | Mir | 'mir' | Hochdeutsch |

| 38c, V. 1 | ist | 'ist' | Hochdeutsch |

| 38b, V. 1 | phert | 'Pferd' | Hybridform |

| 38c, V. 1 | fert | 'Pferd' | Hochdeutsch |

| 38b, V. 2 | datz | 'das' | Hybridform, Hyperkorrekte Form |

| 38b, V. 3 | datz | 'dass' | Hybridform, Hyperkorrekte Form |

| 38a, V. 3 | my | 'mir' | Nordniederdeutsch, Südmärkisch, Westfälisch (Peters 2.4) |

| 38b, V. 3 | myr | 'mir' | Hochdeutsch |

| V. 5 | ich | 'ich' | Hochdeutsch |

| V. 7 | myr | 'mir' | Hochdeutsch |

| V. 8 | my | 'mir' | Nordniederdeutsch, Südmärkisch, Westfälisch (Peters 2.4) |

| V. 10 | wol | 'wohl' | Nordniederdeutsch, Ostfälisch (Peters 4.6.4.4.) |

| 38b, V. 14 | my | 'mir' | Nordniederdeutsch, Südmärkisch, Westfälisch (Peters 2.4) |

| V. 16 | wol | 'wohl' | Nordniederdeutsch, Ostfälisch (Peters 4.6.4.4.) |

| V. 17 | hope | 'hoffe' | Ostfälisch, Westfälisch (Peters 1.2.2.) |

| V. 18 | my | 'mir' | Nordniederdeutsch, Südmärkisch, Westfälisch (Peters 2.4) |

| V. 18 | hat | 'hat' | Hochdeutsch |

Einspielungen

RLB 38: Mir is myn perd vornegheld gar

Lilienthal: Rostocker Liederbuch

Parallelüberlieferung

- Berlin, Staatsbibliothek Preußischer Kulturbesitz: Mus. ms. 40 613 (Lochamer Liederbuch), S. 28

- München, Bayerische Staatsbibliothek: Cgm 379 (Augsburger Liederbuch), Bl. 156r/v

Literatur

Alpers, Paul: Rezension zu: Rostocker Niederdeutsches Liederbuch vom Jahre 1478. Her. von Bruno Claussen, mit einer Auswahl der Melodien bearbeitet von Albert Thierfelder. Buchschmuck von Thuw Balzer 1919. Rostock, Hinstorff. In: Zeitschrift für deutsche Mundarten. 15. 1920. S. 186–187, hier: S. 186–187.

B[olte], J[ohannes]: Rezension zu: Rostocker Niederdeutsches Liederbuch vom Jahre 1478, hsg. von Bruno Claussen, mit einer Auswahl der Melodien bearbeitet von Albert Thierfelder. Rostock, C. Hinstorff 1919. In: Zeitschrift des Vereins für Volkskunde. 30–32. 1920–1922. S. 28.

Classen, Albrecht: Deutsche Liederbücher des 15. und 16. Jahrhunderts. Münster [u.a.] 2001 (= Volksliedstudien. 1). S. 101, 232.

Claussen, Bruno: Über den Fund eines niederdeutschen Liederbuchs aus dem Ende des 15. Jahrh. in Rostock. In: Korrespondenzblatt des Vereins für niederdeutsche Sprachforschung. 35. 1915. 2/3. S. 18–24, hier: S. 23.

Claussen, Bruno (Hrsg.): Rostocker niederdeutsches Liederbuch vom Jahre 1478. Herausgegeben von Bruno Claussen mit einer Auswahl der Melodien bearbeitet von Albert Thierfelder. Buchschmuck von Thuro Balzer. Rostock 1919. S. VII, 55.

Daebeler, Hans Jürgen: Musiker und Musikpflege in Rostock von der Stadtgründung bis 1700. Dissertation der Hohen Philosophischen Fakultät der Universität Rostock. Rostock 1966. S. 182.

Herchert, Gaby: "Acker mir mein bestes Feld". Untersuchungen zu erotischen Liederbuchliedern des späten Mittelalters. Mit Wörterbuch und Textsammlung. Münster / New York 1996 (= Internationale Hochschulschriften. 201). S. 103 A. 39, 104–106, 200–201, 213.

Heydeck, Kurt: Die mittelalterlichen Handschriften der Universitätsbibliothek Rostock. Beschrieben von Kurt Heydeck. Wiesbaden 2001 (= Kataloge der Universitätsbibliothek Rostock. Erster Band: Die mittelalterlichen Handschriften). S. 131–132, 445.

Holznagel, Franz-Josef / Möller, Hartmut: Ein Fall von Interregionalität. Oswalds von Wolkenstein "Wach auf, mein hort" (Kl 101) in Südtirol und in Norddeutschland. In: Tervooren, Helmut / Haustein, Jens (Hrsg.): Regionale Literaturgeschichtsschreibung. Aufgaben, Analysen und Perspektiven. Berlin 2003. S. 102–133, hier: S. 127.

Holznagel, Franz-Josef: Das 'Rostocker Liederbuch' und seine neue kritische Edition. Unter Mitarbeit von Andreas Bieberstedt, Udo Kühne und Hartmut Möller. In: Niederdeutsches Jahrbuch. 133. 2010. S. 45–86, hier: S. 51 A. 22, 55, 56 A. 39.

Holznagel, Franz-Josef: Rostocker Liederbuch. In: Kühlmann, Wilhelm (Hrsg.): Killy Literaturlexikon. Autoren und Werke des deutschsprachigen Kulturraumes. 2., vollst. überarb. Aufl. Berlin / Boston 2008–2102. Band 10. 2011. S. 35–36, hier: S. 35–36.

Kornrumpf, Gisela: Ave pulcherrima regina. Zur Verbreitung und Herkunft der Melodie einer Marien-Cantio im Rostocker Liederbuch. In: Heller, Karl / Möller, Hartmut / Waczkat, Andreas (Hrsg.): Musik in Mecklenburg. Beiträge eines Kolloquiums zur mecklenburgischen Musikgeschichte veranstaltet vom Institut für Musikwissenschaft der Universität Rostock, 24.–27. September 1997. Mit einer Zeittafel und einer Auswahlbibliographie zur mecklenburgischen Musikgeschichte. Hildesheim / Zürich / New York 2000. S. 157–172, hier: S. 158.

Lietz, Hanno (Hrsg.): Bruno Claussen an der Universitätsbibliothek Rostock. 1912–1949. Rostock 1995 (= Veröffentlichungen der Universitätsbibliothek Rostock. 121). S. 57.

Müller-Blattau, Joseph M.: Wach auff, mein hort! Studie zur deutschen Liedkunst des 15. Jahrhunderts. In: Rosenthal, Karl August (Hrsg.): Studien zur Musikgeschichte. Festschrift für Guido Adler zum 75. Geburtstag. Wien / Leipzig 1930. S. 92–99, hier: S. 95.

Müller-Blattau, Joseph M.: Das deutsche Volkslied. Berlin-Schöneberg 1932 (= Max Hesses Handbücher. 34). S. 29, 42–43.

Petzsch, Christoph: Umformen I (Nr. 32). In: Petzsch, Christoph: Das Lochamer Liederbuch. Studien. München 1967 (= Münchener Texte und Untersuchungen zur deutschen Literatur des Mittelalters. 19). S. 124–142, hier: S. 141 A. 67.

Petzsch, Christoph: Verkehren des Schönheitspreises in Texten gebundener Form. In: Deutsche Vierteljahrsschrift für Literaturwissenschaft und Geistesgeschichte. 54. 1980. S. 399–422, hier: S. 413.

Ranke, Friedrich / Müller-Blattau, Joseph M. (Hrsg.): Das Rostocker Liederbuch nach den Fragmenten der Handschrift neu herausgegeben von Friedrich Ranke und J. M. Müller-Blattau. Halle (Saale) 1927 (= Schriften der Königsberger Gelehrten Gesellschaft. Geisteswissenschaftliche Klasse. 4. Jahr. Heft 5), S. 195–197, 199–200, 204, 206, 207–208, 256–257, 286, 298, 305.

Salmen, Walter: Das deutsche Tenorlied bis zum Lochamer Liederbuch. Inaugural-Dissertation zur Erlangung des Doktorgrades der philosophischen und naturwissenschaftlichen Fakultät der Westfälischen Landes-Universität zu Münster. Münster 1949. S. 33, 45, 67, 120, 122, 133.

Salmen, Walter: Das Lochamer Liederbuch. Eine musikgeschichtliche Studie. Leipzig 1951 (= Sammlung musikwissenschaftlicher Einzeldarstellungen. 18). S. 89.

Salmen, Walter / Petzsch, Christoph (Hrsg.): Das Lochamer-Liederbuch. Einführung und Bearbeitung der Melodien von Walter Salmen. Einleitung und Bearbeitung der Texte von Christoph Petzsch. Wiesbaden 1972 (= Denkmäler der Tonkunst in Bayern. NF. Sonderband. 2). S. 82–83.

S[eelmann], W[ilhelm]: Rezension zu: Rostocker Niederdeutsches Liederbuch v. J. 1478. Hrg. von Bruno Claussen. Mit einer Auswahl der Melodien bearb. von Alb. Thierfelder. Rostock, Hinstorffs Hofbuchdruckerei 1919. In: Korrespondenzblatt des Vereins für niederdeutsche Sprachforschung. 37. 1919/1921. S. 64.

Sittig, Doris: Vyl wonders machet minne. Das deutsche Liebeslied in der ersten Hälfte des 15. Jahrhunderts. Versuch einer Typologie. Göppingen 1987 (= Göppinger Arbeiten zur Germanistik. 465). S. 38, 43, 51, 261–262, 367.

Touber, Anthonius H.: Deutsche Strophenformen des Mittelalters. Stuttgart 1975 (= Repertorien zur deutschen Literaturgeschichte. 6). S. 39.

Wendler, Josef: Studien zur Melodiebildung bei Oswald von Wolkenstein. Die Formeltechnik in den einstimmigen Liedern. Diss. Saarbrücken 1961. Tutzing 1963. S. 165.